El Sauto nunca se ha llamado Martí. Tampoco Teatro de Colón o De la Vigía: esta ha sido una manera de designarlo por su locación, pues a la plaza se le ha conocido por ambos nombres. Foto: Ernesto Cruz Hernández

“¿Cuántos teatros habitan a la vez en el Sauto?”, escribió en una carta Rolando Estévez, poeta ante “la pluralidad de sus vidas”. ¿Cuántos teatros paralelos –cabría preguntar– conviven en su monumental mezcla de fantasía e historia? Su “techo protector”, como le llamó el Maestro Ramiro Guerra, cobija anécdotas verificables, leyendas y confusiones, nacidas todas de la admiración de una ciudad que soñó un teatro y aún lo ama al cabo de 162 años.

Algunos errores son tan antiguos como el malentendido sobre el año de su apertura, causado por la fecha 1862 en los arcos de herrería sobre el portal: estos fueron encargados de antemano, pero la complejidad de las obras no permitió inaugurarlo hasta el 6 de abril de 1863. Al guiarse por esta “sólida” información, Matanzas celebró el centenario de su teatro con un año de adelanto.

Desde el 1 de octubre de 1858, en la primera reunión coordinadora para su construcción, cuando aún ni se había diseñado, los matanceros decidieron nombrarlo en honor al gobernador Pedro Esteban y Arranz, entusiasta patrocinador del proyecto. El 6 de abril de 1863 el edificio sería inaugurado como Esteban, y así se mantuvo hasta después de la independencia, cuando fueron rebautizados numerosos espacios públicos.

En febrero de 1899 el teatro fue renombrado Sauto, haciendo justicia a su mayor benefactor, el doctor Ambrosio de la Concepción Sauto y Noda (1807-1880). Una nota curiosa: años antes se había propuesto llamarlo José Jacinto Milanés, nombre que a la postre recibiría su hermano de Pinar del Río, de tal suerte que el teatro de esa occidental provincia lleva el nombre de un matancero, y el de la Atenas de Cuba tiene el de un pinareño.

Una de las historias más sembradas en el imaginario popular se refiere al fantasma de la luneta seis de la sexta fila: el chino conocido como Justo Wong, el mismo que en febrero de 1861 destapó por azar un agujero que condujo al descubrimiento de las cuevas de Bellamar. El propietario de la finca, Manuel Santos Parga –que a la sazón producía la cal para la argamasa del teatro–, acondicionó la cavidad y la abrió al público unos meses antes que el Esteban sin dejar de suministrar el producto de su calera (no así los cantos). Si bien es poco probable que un operario humilde como Wong frecuentara el teatro, y menos aún ocupara un espacio en platea, para siempre estos muros se yerguen sobre el tesoro cársico de los suelos bellamarinos.

La detallada información de época sobre los avatares en la construcción del teatro no menciona jamás la existencia de un río subterráneo o una ciénaga. Para cuando se levantó el Esteban, el entorno de la Vigía estaba terraplenado y se había empezado a empedrarla, existía la calle Ayllón y por la zona trasegaban las carretas hacia el cercano Muelle Real.

El origen de esta leyenda se debe a que el terreno no era bastante firme, pues en algunos puntos se excavaba y aparecía agua a escasa profundidad, como comprobamos al abrir una cisterna en el parque durante la última restauración. Para salvar ese inconveniente, en la cimentación de la parte posterior se hincaron 514 gruesas estacas de júcaro, de 18 a 36 pies de largo, y sobre ese pilotaje tendieron un relleno, técnica que también se aplicaría en el Puente de la Concordia.

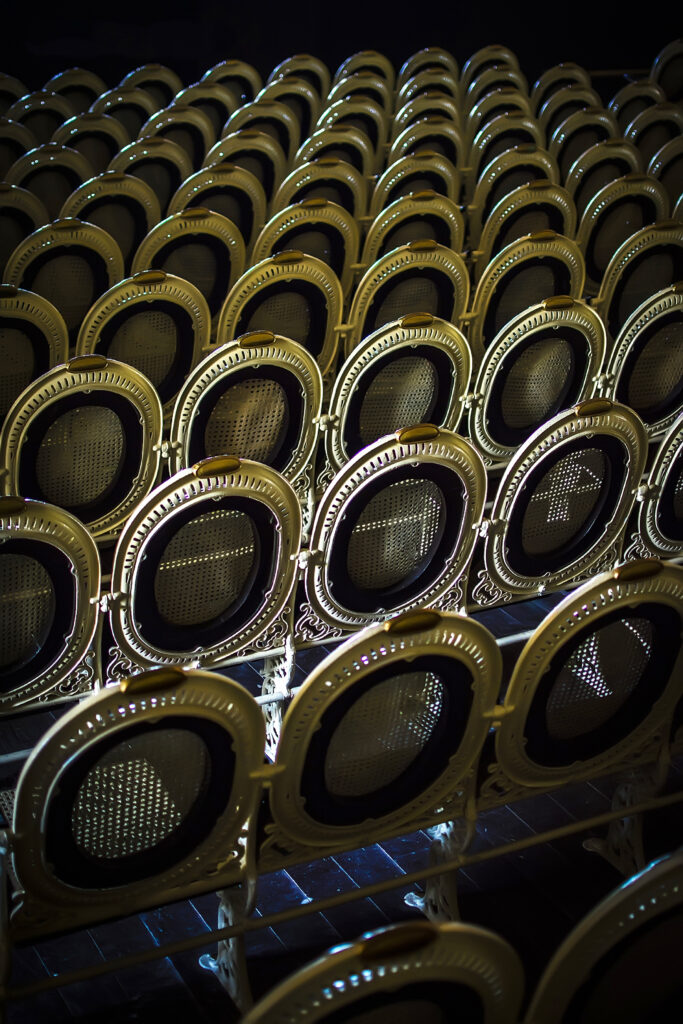

Al curso de ese cauce imaginario suele atribuírsele la famosa acústica del coliseo, cuando en realidad se debe a su arquitecto Daniel Dall´Aglio, quien proyectó un teatro de madera vestido con fachadas de piedra. Bien vista, la sala es un estuche de madera aislado entre el ático, el sótano y un gran arco de palcos y galerías por donde el aire viaja. El volumen de ese noble material en tabiques, entresuelos, escaleras, molduras, escena y estructuras especializadas como los tornavoces y la desaparecida caja acústica, confieren al teatro las cualidades sonoras que lo adornan. Se piensa que estas se intensifican a la altura de –¡otra vez!– la sexta fila, si bien hay tantos criterios como gustos, y sabemos de músicos que disfrutan más el sonido desde el nivel de tertulia.

Suele decirse que el teatro se levantó al centro de la Vigía, pero esto sólo es correcto si lo vemos con ojos de hoy, pues en ese entonces el ámbito de la plaza era más amplio. Ya en 1853, La Aurora del Yumurí aclaraba que su ubicación “no es al centro sino en un extremo (…) y ya se comprende que no es la misma cosa”. Tampoco se alza sobre la antigua plaza de toros: el desmantelamiento de esta y de los almacenes de la Real Aduana comenzaría meses después del inicio de la cimentación del Esteban.

La de nuestro teatro fue la primera obra arquitectónica sacada a concurso en la Isla. Algunos afirman que el Teniente Coronel de Ingenieros Francisco de Albear decidió, de entre seis propuestas, cuál se ejecutaría. En verdad, el proyectista del célebre acueducto de Albear –aunque se vio tentado a crear un diseño propio– se limitó a sugerir dos proyectos: “ámbos de mucho mérito, ámbos bien estudiados y cada uno de ellos bastantes á llenar las exigencias de este género de edificios y satisfacer los deseos de Matanzas”. La comisión organizadora elegiría el de Dall´Aglio, asentado en Cuba desde 1833.

A este talentoso boloñés, también pintor y escenógrafo, se debe la pintura del cielo raso de la sala a la usanza de la época. Esta decoración, distribuida simétricamente en torno a la lámpara al estilo neoclásico, fue dañada bajo varias capas de blanco durante la etapa republicana, cuando el Sauto funcionaba paralelamente como cine.

Al rehacer el falso techo, los restauradores de la década del 60 debieron reinterpretar dicho mural a partir de vestigios y con un desafío: ¿cómo acomodar las nueve musas del Olimpo en ocho secciones? A falta de referencias, el equipo dirigido por el Maestro Ángel Bello optó por excluir a una: Polimnia. Testimonios como las Memorias de Lola María han descubierto luego que Dall´Aglio las pintó todas, ¿quién sabe si haciendo coincidir en una cartela a musas afines, como Talía y Melpómene, protectoras del teatro?

En ciertos foros se cuenta que dicho arquitecto, que lo fue también de la iglesia de San Pedro, en Versalles, se asomaba a las altas ventanas de esas obras para desde allí comprobar los progresos de la otra, hecho imposible pues la construcción del Esteban tuvo lugar entre 1860 y 1863, y la del imponente templo fue de 1867 al 70.

Dícese también que en la noche inaugural se representó la obra Ado y Divisa [sic], del querido Milanés. Se confunden en este decir eventos separados. El historiador teatral Rine Leal refiere que “en fecha tan temprana como 1747, apenas medio siglo después de fundada la ciudad [de Matanzas], se escenifica Hado y Divisa, de Calderón de la Barca, en medio de los regocijos con que se celebra la subida al trono de Fernando VI”. En la apertura del Esteban sí se llevó a escena el proverbio dramático A buen hambre no hay pan duro, del bardo yumurino, quien fallecería en noviembre de ese propio año.

La lámpara original que alumbró esa y las primeras décadas del Esteban funcionaba por gas y para encender sus luminarias debía bajarse cada noche con un mecanismo que aún existe: con él se baja para mantenimiento la gran araña de diez mil piedras que ha iluminado al Sauto desde nuestra reapertura tras la restauración de 1966-1969, cuando nos llegó procedente del desaparecido casino del Hotel Nacional, donde puede verse en fotos de la época. Aunque es la lámpara más antigua que adorna un teatro cubano, es incierto que proceda del Petit Trianón, que fuese un regalo de Napoléon a Josephine de Beauharnais y que estuviese entre la amplísima habilitación comprada por Sauto.

El generoso farmacéutico sí adquirió para el teatro aquella primera lámpara –cuyo destino se desconoce– y otras, así como lunetas y asientos varios, tuberías para el gas, madera, espejos, florones, alfombras, instrumentos, vestuarios, pagó jornales, y un largo etcétera que no incluye los jarrones de porcelana de Sèvres del vestíbulo. Si bien es cierto que el doctor ganó el rango de boticario de cámara de Su Majestad Isabel II por procurarle alivio, dichos ornamentos no fueron dádiva real, sino algo mejor: el empeño colectivo para alzar un teatro, pues proceden de uno de los bazares para recaudar fondos donde se vendían bienes donados igual por personas sencillas, pudientes y personalidades: desde ganado hasta joyas, incluso un álbum nacarado de la Avellaneda con un romance a Matanzas.

Quizás la leyenda que más enorgullece al Esteban/Sauto sea aquella de que quienes se inician desde sus tablas tienen éxito garantizado, la cual nace de su importancia histórica en el circuito escénico. De seguro estarían de acuerdo Ernesto Lecuona, quien debutó aquí al piano; Luis Carbonell, con su estreno en un teatro cubano; René Fernández y José Milián, premios nacionales de Teatro; o la venezolana Teresa Carreño en uno de sus primeros conciertos a los nueve años que hizo a la prensa llamarla “un ser sobrenatural”.

A ellos se sumaría en gratitud una lista infinita de grandes figuras, genios, compañías, aficionados, técnicos, muchas generaciones de público y hasta sus famosos fantasmas porque, como dijo Carilda Oliver, “Cuando se es matancero el Sauto nos aguarda. Así fue y lo será para todos los tiempos”. (Por Daneris Fernández Fonseca, historiador del Sauto, y Amarilys Ribot)