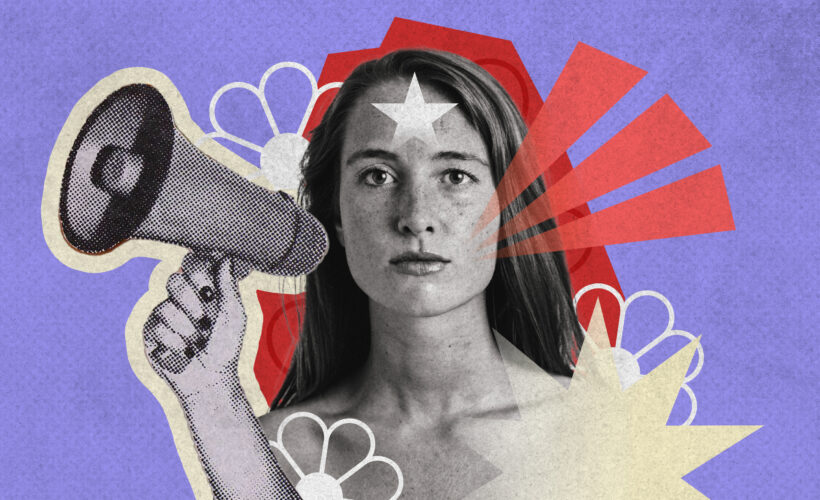

Unos ovarios del tamaño de una Isla. Ilustración: Dyan Barceló

Mi abuela se consume en una cama personal. La mente solo le alcanza para aplaudir y balbucear palabras, tan sencillas e inentendibles como las primeras que se pronunciaron. Es la mitad de la mujer que, en mis recuerdos, pelaba las mazorcas de maíz con tanto ímpetu, como si al separar la hojarasca del grano, restableciera el orden natural, al alejar lo útil de lo inservible.

Mi madre a cada rato la observa, diminuta, como si cada vez que la bañara con la esponja se redujera aún más hasta que un día cupiera en la palma de una mano, como una semilla de roble, y exclama la misma frase: “Y con el carácter que se mandaba esa señora”.

Para demostrarlo relata la misma historia. Ellos antes vivían en un batey monte adentro. Cada vez que una de sus hijas se enfermaba, mi abuela se recogía la saya y se montaba en un caballo, con mi madre, la menor de las hermanas, delante y mi tía atrás abrazada a su cintura. En la cabalgata hasta el pueblo más cercano, a unos 10 kilómetros, para buscar un médico debían atravesar un río cuya agua llegaba hasta los ijares del animal.

Entonces mi abuela sujetaba a las dos niñas, como pudiera, mientras aguantaba las riendas y vadeaba la corriente. Dicha anécdota se contó infinidad de veces, con el tono de quien cree que su madre constituye una fuerza de la naturaleza, una verdad universal, una ley por encima de la vida y la muerte.

Por mi parte, siempre he creído que resulta una metáfora de la fortaleza de la mayoría de las mujeres que me han rodeado o he conocido: con unos ovarios del tamaño de una Isla, como si ellas hubieran parido o criado esta roca en medio del mar.

Hablo de la madre soltera con un salario estatal que ha aprendido a ripear todo para que alcance para más: el muslo de pollo que se transforma en aporreado; el huevo, en revoltillo; las astillas de jabón, en detergente; sus ilusiones, en estropajos. Es la misma que da la porción más grande de bistec a sus hijos e, incluso, si estos se quedaron con hambre, pica el suyo a la mitad.

Me refiero a las que afirman que la única reina en la cocina es la olla y no permiten que la condenen a esperar que la leche hierva y que los plátanos y los machos maduren; las que no montan la mesa a las siete de la noche y se quedan a oscuras, en lo que se enfría la sopa, y aguardan a que el marido llegue, porque después de un día largo de trabajo se merece tres cuartos de botella.

Estas no se amedrentan ni dan la otra mejilla. No permiten que usen su cuerpo como un basurero de frustraciones que gente sin alma ni riendas convierte en violencia. Las que no dejarán que una más muera ni que una más use el rimel para ocultar moretones ni que, por esa creencia de que las mujeres vienen de una costilla del hombre, les rompan sus propias costillas.

También están a las que el amor se les murió tres días después de que se pusiera la Luna de Miel, y no han conocido ni la ternura ni el orgasmo; pero se han mantenido ahí, en un matrimonio muerto, con la noción de que sus huesos viejos sostienen a la familia. Sustituyen el amor y la sexualidad desperdiciada en flan y pudín para los nietos y se repiten que “a su manera son felices”.

Algunas han renunciado al flan y al pudín y a las videollamadas de los nietos cuando estos se marchan y han decidido que no irán por ahí. Aman su propia soledad y se dedican a cuidar otros modos en que la vida se manifiesta: alimentan a los gatos callejeros, escriben hermosos libros, se entregan a los demás en el mayor de los sacrificios o, sencillamente, viven y ya, en lo que ellas conciben como la libertad.

Respeto a las que se “pasan por el forro” eso de que son el sexo débil y enseñan sus cesáreas o te cambian un tomacorriente con un cuchillo de cocina o las que salen a luchar por los derechos sobre su cuerpo sin miedo a la tonfa y al gas pimienta, las que se masturban para dormir, y las que deciden preservar su virginad intacta porque en un mundo tan fiero y carnal aún creen en el príncipe azul.

Admiro a las que se mandan tremendo carácter, como mi abuela o mi madre que lo heredó de ella, aunque no quiera reconocerlo la mayoría del tiempo. Se necesita mucha valentía para ser mujer en un mundo que por siglos se propuso acallarlas y relegarlas, pero no lo logró. Ahí están ellas, cruzando cada uno de los ríos, como si fueran una fuerza de la naturaleza, una verdad universal, una ley por encima de la vida y la muerte. Hacen alarde de unos ovarios del tamaño de una Isla.