Casi siempre que se habla de bullying se piensa en el maltrato psicológico o físico que le propicia un niño o un joven a otro. Este fenómeno que ocurre en Cuba hace bastante ya, ahora es que se nombra y visibiliza. No obstante, puede existir otra de sus manifestaciones, tan preocupante o más que aquel entre coetáneos. Me refiero al que se da entre una figura de poder dentro del ámbito escolar, como los maestros o funcionarios de una escuela, y el menor.

En los últimos tiempos he escuchado varias historias escabrosas al respecto. Hace poco conversaba acerca del tema con una amiga de unos 30 años. Ella me contaba que en su primaria había una profesora que preguntaba, alumno por alumno, qué habían traído para la merienda, y se burlaba si esta resultaba muy humilde. Insultada a pesar de las décadas, me narra que ella llevaba pan con miel y la señora, haciéndose la sorda, le decía: “¿Pan con qué, con miel o con mier…?”. Todos los niños del aula entonces se reían con el chiste. Pero qué noción tiene un niño sobre lo incorrecto de esa acción, si para ellos el mundo es montaña rusa y museo de ciencias naturales, es un sitio para divertirse y descubrir sus resortes.

Otro conocido me describía la situación de su sobrino, que cursa el primer grado y que varias veces ha llegado a la casa atacado en llanto, porque el maestro había empleado fuerza con él, desde empujarlo hasta cargarlo para sentarlo en su puesto. Él reconocía que el niño podía llegar a ser un poco inquieto, pero eso no justifica que se utilizaran esos métodos violentos para disciplinarlo. Pienso que, si muchos de nosotros echamos el casete para atrás, hallaremos algún ejemplo parecido dentro de nuestro recorrido por los diferentes niveles de enseñanza.

El abuso de un menor por otro de por sí constituye un fenómeno triste, pero hasta cierto punto lógico. Un niño es el resumen de su contexto social y, en disímiles ocasiones, no saben comportarse de otro modo, porque nadie se ha preocupado en corregirlos. Más doloroso es cuando el abuso proviene de un profesor que tiene un rol preponderante, al igual o casi igual que la familia, en la formación del infante.

Además, se supone que los docentes estudiaron un técnico medio o una carrera universitaria, donde recibieron diversas asignaturas, con sus respectivas metodologías, entre cuyos presupuestos no se encontraba el maltrato como incentivo, sino todo lo contrario, la empatía y la comprensión.

Tal vez la modalidad más común, porque suele disfrazarse de juego inofensivo o de chiste colectivo, es la psicológica, como le sucedió a mi amiga con el pan con miel. El maestro, en vez de combatir dinámicas grupales nocivas, se incorpora a ellas y las reproduce.

Por ejemplo, entre los niños mismos se ponen nombretes. A priori, esta práctica puede parecer inocente y hasta cierto punto simpática; sin embargo, muchos de ellos esconden un trasfondo de discriminación y burla grotesca. Entonces, el maestro, en lugar de detenerlos, se apropia de ellos y, de manera muy poco pedagógica, suelta de repente un ¡Cállate ya, diente frío! o ¡Siéntate bien, cuatro ojos pistolero!

Quizás estos comportamientos pasen desapercibidos, porque resultan más comunes de lo que deberían y, por desgracia, lo común se transforma en socialmente aceptado si no se le pone alma y teoría. Lo inexcusable es el empleo de la violencia física, aunque suceda tras un arranque emocional, de esos que, cuando preguntas por qué lo hicieron, te responden que perdieron la paciencia, y esperan que tú los comprendas, porque cualquiera puede perder la paciencia. Así mismo ocurre en el uso de castigos corporales como método de aprendizaje, bajo la máxima de que la “letra con sangre entra”. No estamos en el feudalismo, un empujón o un golpe en la cabeza a un niño, porque “perdieron la cabeza”, no tiene justificación alguna.

Hay otras aristas tangentes a este fenómeno, como el acoso sexual en enseñanzas como la secundaria o la preuniversitaria, donde el profesor se aprovecha de su posición de poder para satisfacer sus propios deseos. También se encuentran aquellos que utilizan al estudiante para obtener dádivas materiales, o incluso lo presionan para cobrar por aprobarlo en los exámenes.

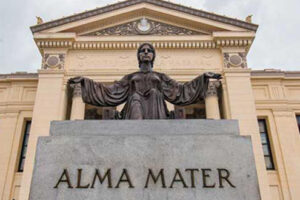

Las escuelas deberían ser templos, no en sentido teológico, sino en el de un lugar sagrado donde los sujetos van en búsqueda de las verdades, tanto del universo como del hombre.

En esta utopía que no ha de ser tan utópica, más bien un fenómeno común, los educadores constituyen parte fundamental, porque pulen las esencias; deberían ser el calor sobre el cual pregonaba Martí que se convierte el carbón en diamante, no ira ciega, no espejo malformado.