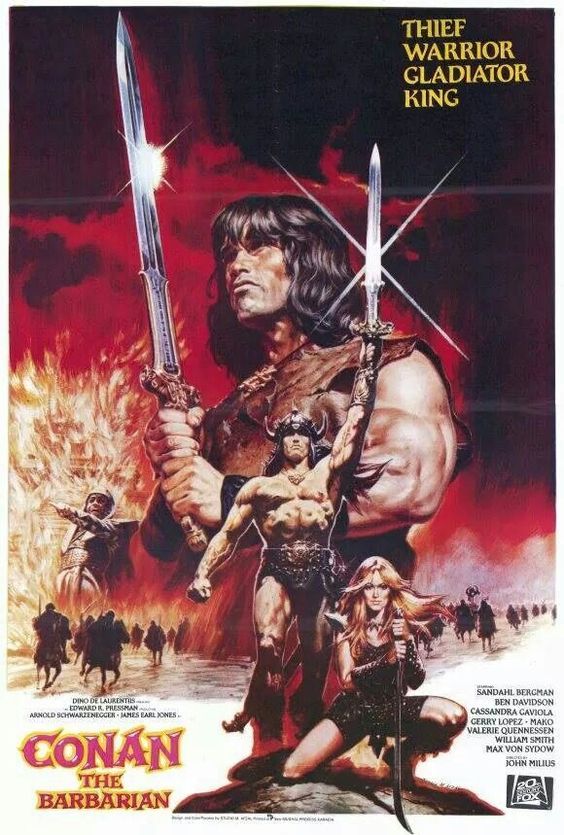

Ficha técnica:

Título original: Conan the barbarian

Año: 1982

Nacionalidad: Estados Unidos

Dirección: John Milius

Guión: Oliver Stone, John Milius

Fotografía: Duke Callaghan

Música: Basil Poledouris

Reparto: Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Sandahl Bergman, Gerry Lopez, Max von Sydow, Nadiuska, Jorge Sanz, Mako Iwamatsu

Duración: 130 minutos

Se siente el polvo de la estepa, la humedad de la pintura de guerra, la subyugante caricia de una bruja o una valkiria junto al fuego, el crepitar de las llamas que deben espantar a las bestias, el peso de la espada en las muñecas, la callosidad en cuerpo y alma del aventurero acostumbrado a pernoctar por doquier, a matar por los motivos que estime convenientes, a la defensa de su modo de vida frente a los cantos de sirenas de la civilización y la corrección política. En Conan el bárbaro se siente, casi se palpa en el aire, la épica: esa suerte de brisa que “sopla al norte del corazón de cada hombre” y que ha viajado por la voz de Homero, por los cantares de gesta de un Cid Campeador, por los planos de Ford, de Kurosawa, de Lean, de Leone, de Peckinpah, de Milius.

Raro ejemplo de película vigorosa, violenta, explícita, que fusiona su orientación al entretenimiento con un contemplativo sentido de lo etéreo, logrado mediante la complejidad no propia del cine corriente, sino de una auténtica sinfonía visual en la que la música de Poledouris se erige tan poderosa como la corporeidad de Schwarzenegger, alcanzando momentos, inusuales en el cine sonoro, que parecen corresponder a una ópera filmada tanto en convincentes decorados como en hermosos exteriores, sin estridencias ni teatralidades, orquestada con pulso de arquero. Basta repasar el eisensteiniano saqueo inicial a la aldea –seguido de la decapitación mejor filmada nunca, vista en off y descrita a través de las miradas entre el verdugo y el huérfano resultante del crimen–, la resurrección más emocionante de un cadáver entre muchas que se han visto, o la extinción colectiva de las antorchas hacia al final, para valorar tamaña simbiosis entre música e imágenes, servidas estas últimas con el excelso oficio del mismo director de fotografía de Las aventuras de Jeremiah Johnson (1972, Sydney Pollack). De igual forma, la atención a los escasos y decisivos diálogos permite apreciar una maestría también fuera de lo común, meritoria del guión de Stone y Milius, así como de sus respectivos mentores literarios o fílmicos.

Una interesante manera de desentrañar Conan se consigue a través de sus diálogos, que son análisis y reflexiones de por sí solos acerca de la violencia, el poder, la religión, la política, la naturaleza a menudo intercambiable de héroes y villanos, la aventura, la amistad, el amor. Pues qué será, sino una tesis sobre la preocupante ausencia de estos elementos en el cine de su tiempo, una película que apuesta por frases como “Para nosotros no existe la primavera, sólo el viento fresco antes de la tempestad” en referencia a la vida de guerrero, o que establece una filosófica dualidad entre acero y carne como dos vías, a simple vista incompatibles, para conducir el mundo, excluyente una de la otra en la legendaria búsqueda del “misterio del acero”, quizá la mejor exploración de la violencia desde El hombre que mató a Liberty Valance (1962, John Ford), y explicable por parte de un cineasta capaz de idear un título (y guión) como Apocalypse Now en plena era del Nirvana Now.

Urge además admitir que Conan, hijo de las tierras de Cimmeria y de la Era Hiboria, es alguien a quien no nos gustaría encontrarnos al otro extremo de un tronco-puente sobre un río; es ese bulto hosco, en la semioscuridad de la taberna, que maldice por lo bajo mientras intenta preservar la lucidez entre brebajes y rameras; la representación definitiva del superhombre de Nietzsche, aquel que no vive con otras convicciones salvo las impuestas por sí mismo; retador nato de sus semejantes y de toda deidad; capaz de domar a las bestias, de enfrentarse a una manada de lobos para luego vestirse con sus pieles, o de responder con mordidas a los buitres que ansían devorarlo en la cima del árbol al que le han crucificado; seguro de sí mismo, y aplaudiría Nietzsche, cuando invoca a Crom antes de una desigual batalla y acabar su plegaria sentenciando: “Y si no me escuchas, ¡vete al Infierno!”. Tan tozudo y simple como lo describió su padre literario, el reivindicable e influyente Robert Ervin Howard, en manos de Milius se revela un personaje complejo, introspectivo e intelectualmente interesante, respecto al cual cabe reconocer la admirable dirección actoral ejercida tanto en Arnold como en sus compañeros más cercanos del elenco principal: ni la amazónica Valeria ni el escurridizo Subotai están encarnados por graduados del Actor’s Studio, pero qué emocionantes hace Sandahl Bergman una tras otra sus declaraciones de amor al cimmerio, y cuánto nos conmueven las lágrimas de Gerry Lopez ante la pira funeraria cuando confiesa “Él es Conan, de Cimmeria. Él no llorará. Lloro yo por él”.

El Cinematógrafo: El Cinematógrafo: Decision to Leave

Gran parte del lenguaje empleado en el enlace de ideas y sentimientos que tanto nuclean el largometraje, que tanto amenizan la sangrienta epopeya de venganza que acaba siendo, como El Quijote, Moby Dick o El corazón de las tinieblas, la búsqueda interior de uno mismo, remite a la era muda y a la precisión con que determinados directores lograban encuadrar un rostro, y a la vez el discurso interior tras la mueca, la sonrisa o la inexpresividad. Esta es una película, y lo aclaraba en mención a esa decapitación en off que supone uno de muchos momentos extraordinarios, con gran importancia de las miradas, de las voces y de una gestualidad calcada del cine japonés –con el que Milius está en deuda reconocida desde la maratón de Kurosawa que le persuadió de añorar una vida militar y le llevó a estudiar cine–, equiparable al realismo del diseño de producción que nos hace cercana toda la mitología que se nos cuenta.

Más allá de la habilidad con que el autor de El viento y el león (1975) dirige a intérpretes tan inexpertos, brillan por habilidad y profesionalidad propias, creíbles en sus discursos y vibrantes ante el objetivo, James Earl Jones y Max von Sydow: el primero es Thulsa Doom, racial y sexualmente ambiguo líder de masas que las somete bajo “la fuerza y el poder de la carne”, aunque asimismo bajo el hipócrita resguardo de la violencia; el segundo es el rey Osric, despojado de la compañía de su hija, tembloroso con solo mencionar a Doom y pronto a pagar por el rescate de la princesa, llegado ese momento “cuando cesa el brillo de las joyas, cuando el oro pierde su esplendor, cuando la sala del trono se vuelve una prisión, y lo único que queda es el amor de un padre por su hija”. Ambos poderosos empujan a Conan a la acción, uno por venganza y el otro por dinero, complementándose los dos alicientes en uno mayor: la respuesta al enigma del acero, que, como Ethan en Centauros del desierto (1956), Conan seguirá buscando a medida que se transforma como ser humano y, poco a poco, comienza a hacerse mito a cada elipsis.

Cuando Howard creó la Era Hiboria y la pobló de guerreros tan irreales como entrañables y tan brutos como nobles, de mujeres bellas y de acechantes monstruos, de cavernas escalofriantes y de templos profanables, de valor, de optimismo, de arrogancia, de magia, de corazas atravesadas y de espíritu de conquista, poco podía imaginar que el vuelco al cine que tuvo su imaginación, previamente preservada en reediciones de enorme consumo popular y en el campo de la historieta, sería en una obra que inmortaliza a su más representativo héroe tomándose licencias, alejándose en gran medida de la sencillez expositiva que sublimó la corriente literaria de “espada y hechicería”. No es este el Conan de Howard, que encontró peor suerte en adaptaciones como Conan el destructor (1984, Richard Fleischer) o Conan el bárbaro (2011, Marcus Nispel).

Es el Conan de Milius. Ambos irrepetibles, casi intercambiables. Épicos.