Los seres humanos, desde que hacemos uso de la razón, nos hemos preocupado por nombrar las cosas. Calificamos de una u otra forma objetos, procesos, situaciones. El lenguaje es una manera de construir la realidad y de etiquetar a las personas.

A veces, incluso de manera inconsciente y sobre todo en los grupos escolares, laborales y hasta en el barrio, solemos poner calificativos que no siempre son los más afortunados y de un momento a otro María, suele perder su nombre y ser “la carnicera”; Roberto, “el prietecito de la moto”, y así se engrosa la lista con “el bofe”, “el gordito de la última mesa”, la “rarita”, “el que tiene su problema”, “el bruto”, “la polilla”, “la inteligente”…

Muchos hemos sido blanco, sin quererlo, de estas expresiones que la mayoría de las veces llegan para quedarse y nos persiguen por el resto de la vida, aunque tengamos unas libras de menos; ya nos dé lo mismo sacar cinco puntos que tres, o que el que nos catalogaba como el “del problema” ahora tenga el doble de los nuestros.

Si no, descúbrase dando a otra persona una descripción de alguien que estudió con usted en el preuniversitario para que lo encuentre en algún lugar. Seguramente, cuando su amigo regrese, no existirá correspondencia entre lo descrito y la realidad; sin embargo, en su imaginario, ella o él seguirá teniendo el mismo mote que 20 años atrás.

Por lo general, son frases despectivas que nos ridiculizan y nos encierran en un rango en el que nuestras capacidades suelen ser disminuidas, y solo somos visibles por aquello que nos identifica y estereotipa ante los demás. Es, en la mayoría de los casos, un golpe directo a la autoestima y al bienestar emocional de quienes lo sufren.

Son expresiones que, si bien para algunos pueden pasar desapercibidas o ser motivo de comicidad, para otros resultan crueles y ofensivas, pues, además de encerrarlos en una etiqueta, los desacredita y avergüenza, porque casi siempre son reflejo de una cualidad física o moral o de determinado estatus social.

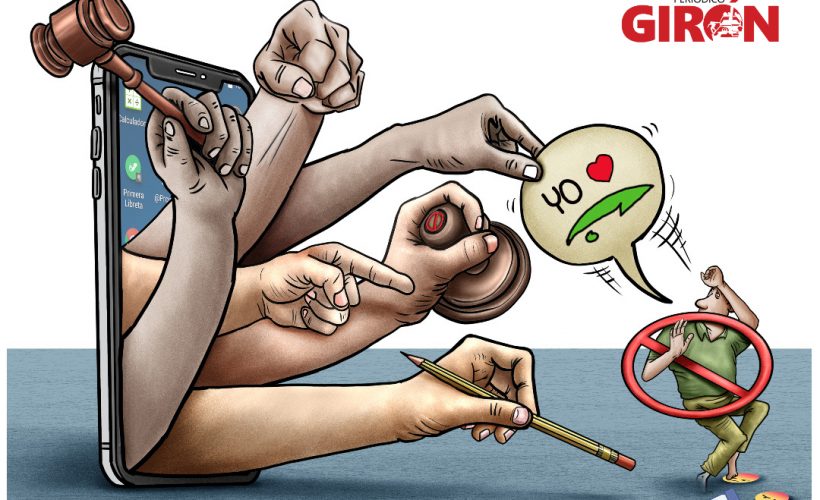

Deliberadamente o no, el uso que hacemos del lenguaje discrimina a grupos desfavorecidos por su identidad social, y por medio de él podemos incluirlos, excluirlos, oprimirlos, minimizarlos o discriminarlos, incluso ejercer influencia en sus decisiones.

Lo más lamentable es que estos fenómenos comienzan a ocurrir desde tempranas edades, y muchas veces son hasta reforzados por los encargados de educar y enseñar a las nuevas generaciones que, si bien existen cuestiones que pueden hacernos distintos, todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias que pueden explotar de diferentes maneras, y no por ello son inferiores.

Así, cuando repetimos estos apodos o motes, podemos, sin darnos apenas cuenta, anticipar valoraciones de otras personas y hacer que otros pierdan la oportunidad de crearse su propia opinión al respecto.

Acostumbrarse a utilizar un lenguaje respetuoso de las condiciones propias de los demás conlleva, por supuesto, algo de esfuerzo. Fomentar una cultura inclusiva envuelve mucho más que utilizar una terminología apropiada. Implica reconocer que todas las personas, sin importar su condición, procedencia, género, costumbres y creencias, son sujetos de derechos, que merecen nuestro respeto y las mismas oportunidades que los demás.

Lea también: