A Enrique González —mecánico de muchos de los engranajes y resortes que echan a andar el mundo— y a la bibliotecaria Mara Lleonart —a quien le ronda el delicado espíritu de Sylvia Beach, alma de la mítica librería y biblioteca parisina y primera editora del Ulises de Joyce— les ha nacido un hijo constructor.

Ese hijo ha hecho del poema una casa y se ha instalado a vivir allí. Una casa-poema en la que colocó versos donde deberían estar los agujeros que comunican el afuera con las vísceras y que a ratos llamamos ventanas.

Un poema-casa donde, con paciencia, alambicó palabras en los rincones de la cocina y, pleno de coraje, sembró crisantemos blancos en los sucios tragantes del patio.

No sé si Enrique y Mara estaban mirando cuando el hijo constructor tomó una hoja en blanco y escribió en ella un texto liminar, que abre puertas a la lectura de los 40 poemas que le suceden. Pero, si no lo vieron, aquí está, a la vista de todos, el texto que invita, introduce y describe con pormenores inimaginables la casa-poema junto a la vía del tren que el joven acaba de construir.

Casa-poema que es, en esencia, una extensa y muy lograda ars poetica, donde se cumplen algunas de las máximas de Vicente Huidobro: los versos son llaves que abren mil puertas, los adjetivos dan vida y el poeta es un pequeño dios.

Queda establecido entonces que Pablo G. Lleonart ha logrado atravesar su camino de Damasco, siendo un iluminado constructor y un testigo fidedigno. Por ello, puede describir de igual manera la vida bajo el sol y la muerte en las penumbras. ¿O acaso es al revés?

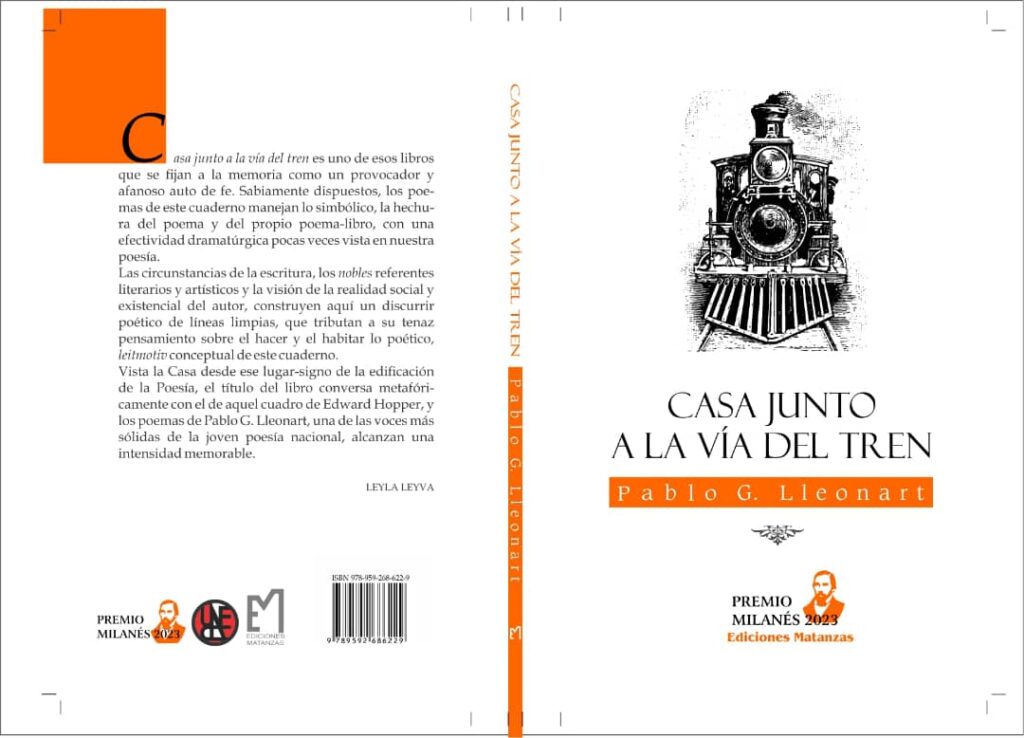

En este poemario, Casa junto a las vías del tren (Ediciones Matanzas, 2023), Premio José Jacinto Milanés, Lleonart vuelve, como en libros anteriores, a contemplar el país. Esta vez lo hace con una dosis mayor de madurez que le pone a atender con mirada más vigilante la frontera entre la semilla-verso soñada y la caída estrepitosa, a la vez silente, de sus propios castillos de arena.

El poeta tiene la rara y delicada habilidad de trocar en memoria acontecimientos que luego devienen espejo. Así, donde él dice “yo”, en verdad lo que leemos son nuestros nombres, a la par que descubrimos que ese “yo” y ese “nosotros” también son lugar estético, región cosmopolita y aldeana, vulnerabilidad y fortaleza, en una interesante mezcla que discurre.

El arte poética que aquí se despliega centra su núcleo en la consecución de un poema-libro, cuyas costuras solo se hacen visibles cuando su autor las muestra, paso a paso, sin impostura, con la sencillez de un niño que señala a otro cuál es la forma perfecta de lanzar las canicas para que no se dispersen o pierdan la ruta.

El cuaderno se mueve entre lo singular y lo general, entre lo más recóndito de la conciencia y el aleteo del fluir exterior de esta; todo, absolutamente todo, termina alcanzando resonancia extrema para erigirse en representación del universo personal y familiar de González Lleonart, y también del nuestro.

Lea también

La cabeza intranquila de Ulises

Boris Luis Alonso Pérez – Ulises Rodríguez Febles no es un escritor ni un poeta, mucho menos un dramaturgo. Es un cuentacuentos, un simple hacedor de historias, el pariente… Leer más »

Lo circunstancial de una vida expresada en estos poemas se convierte en símbolo de lo imprevisible de muchas otras supervivencias. La visión de la realidad se mueve sobre los rieles rectos, fuertes y leales de la cimentación atinada y pulcra de un libro donde lo recurrente es el pensamiento poético, el concepto poético, la reflexión desde, por y para la poesía, aun cuando lo edificado se parezca tanto a la carrera de la vida, en la cual el “poeta debe calzar los zapatos de un corredor de maratón”.

El cuaderno dialoga con naturalidad y sin alarde de erudición con múltiples referentes artísticos y literarios. Nos hace sentir que las existencias de William Carlos Williams y Kawabata Yasunari, pasando por Quevedo, Emily Dickinson, Alejandra Pizarnik, Homero, Shakespeare, Pushkin, Dostoievski y José Martí, estuvieron colmadas de la misma materia hermosa o deleznable que las de quienes les leemos.

Pero la referencia mayor, la que nos guía en la lectura del poemario, del mismo modo que la libertad de Delacroix alguna vez guio al pueblo, remite a la relación que se establece entre el título general y los de las secciones que conforman el volumen con la obra plástica del artista norteamericano Edward Hopper.

El pintor, de quien se ha dicho que convirtió la soledad en arte, reveló la punta del iceberg y creó con líneas y colores relatos de gente solitaria o acompañada que sucumbe bajo el peso de su historia personal o la colectiva, como mismo sucede en este libro, pero que, a pesar de ello y sin dramatismos, espera, una y otra vez, que “ese dolor que inflige el martillo sea, de verdad, algo pasajero” y que la casa-poesía que ha construido el hijo de Mara y Enrique no solo soporte cualquier vendaval, sino que, para nuestro bien, jamás se venga abajo. (Texto: Laura Ruiz Montes)