El inmenso algarrobo en el patio central parece que, con sus raíces, de la misma forma que en algunas mitologías se pensaba que hacían los árboles sagrados, mantiene unido al mundo, como si fuera lo único que evita que se deshaga en pedazos. Debajo suyo se levanta la Quinta de los Marcet.

Cuando corre el viento, el movimiento de las sombras de las hojas que se proyectan en la casona luce como un aguacero a ras de pared. La lluvia de luces y oscuridades también moja el rostro de Marcelo, que en su sillón escapa de los calores de un casi mediodía.

Comienza a hablarme de su herencia familiar, la quinta. Está de espaldas a ella para observar el patio trasero donde crece un platanal que llega tan lejos que la vista se agota y lo visible se vuelve borroso. Sin embargo, no necesita mirar para describirme la casona. Se la ha aprendido de memoria; quizá mejor de lo que se conoce su propio cuerpo. Tal vez olvide viejas cicatrices o marcas en sus brazos, pero no la grieta de la pared oeste o el helecho que creció en el alero de la cocina.

Me cuenta que su bisabuelo Enrique Marcet la compró en 600 dólares, en 1920, y que su sueño era que toda su descendencia habitara en el mismo sitio, por ello la gran extensión del lugar. No obstante, nunca pudo ser así, porque la familia casi completa emigró para los Estados Unidos en 1959. Ahora solo quedan Marcelo, el algarrobo, una cancha de tenis sin red y una mansión que suma más de 32 habitaciones, muchas de ellas vacías.

“Originalmente, ocupaba una manzana. ¿Ves el muro de ahí? —señala a la distancia una línea gris—. Eso es una vivienda que levantó una de mis tías que está en Estados Unidos y que, increíblemente, con 104 años, aún vive. Emigró en el 60 y pico, pero para irse debía entregar la casa al Estado. Otra porción de la propiedad se donó para un consultorio del médico de la familia. Todo lo demás es mío”.

“Aquí, para ir a abrir la puerta hay que caminar casi una cuadra”, prosigue Miriam Teresita Bahamonde con atisbo de quien sus viejos huesos no la acompañan. En una silla, al lado de su esposo, la lluvia de luces y sombras también le empapa el rostro. “Estoy pensando en permutar por una más grande”, me responde uno de los últimos Marcet en la Isla, al preguntarle si no se sentía solitario en un lugar tan sobrecogedor por inmenso.

VIAJE AL INTERIOR DE UNA FAMILIA ILUSTRE Y SU LEGADO EN FORMA DE QUINTA

Según me cuenta Marcelo, el primer ladrillo se colocó en 1847. No obstante, el edificio, en esos años, funcionó como un observatorio meteorológico y luego como un sanatorio para los que padecían enfermedades respiratorias. La ubicación de la quinta en las alturas de Matanzas, para ser exacto: en Mujica, entre Velarde y Salamanca, favorecía tanto la contemplación de los cielos de la ciudad como el acceso a aires más puros.

“Las quintas datan del siglo XIX y pertenecen a familias pudientes: los Jimeno, los Ponce de León, entre otras. Se construyen, principalmente, en la zona de Versalles. Otra parte de estas edificaciones se posicionan en Matanzas: la Luna, la de los Marcet y la de Torres. Sucede así por los beneficios que trae colocarse en un lugar con la brisa del mar por una parte y del valle por otra”, explica Ercilio Vento Canosa, historiador de la ciudad de Matanzas.

Macelo me arguye que cuando su abuelo compra el edificio en la década del 20, estaba medio derruido a causa de un incendio; pero el señor, arquitecto de profesión, la reconstruye con su diseño original, excepto un balcón grande en la fachada. Incluso, hay lugares que son de ladrillos, pero están enchapados en madera para mantener la autenticidad, me especifica.

El apellido Marcet proviene de unos franceses que se asentaron en Cataluña. Luego, Enrique, el bisabuelo de Marcelo, emigra hacia Cuba. Él era albañil; y logra con su oficio brindarles educación a sus hijos. Entre ellos estaba Enrique, que fue un exitoso arquitecto; a tal punto que llega a emplear a su padre como maestro de obra en sus proyectos. Casi todos los descendientes del segundo Enrique continuarían tal vocación.

Los Marcet se convierten en una de las familias más influyentes en la ciudad en el ámbito de la arquitectura. En la monografía El movimiento moderno de Matanzas, de Ramón Recondo Pérez, se explica que: “De Rosendo Marcet Beato es el tenis Club, hoy el restaurante Bahía, y de la familia también es el diseño de la Biblioteca Juvenil Gener y Del Monte”. La remodelación de la fachada Hospital Provincial, hoy maternidad, la asumió Aida Marcet.

El padre de Marcelo no prosigue la tradición, cursa Farmacia en la Universidad de La Habana y permanece en la capital. Su hijo opta por Bioquímica. Con el triunfo de la Revolución ,gran parte de la familia se marcha hacia los Estados Unidos. “El viejo mío se quedó por ser comunista —me aclara Marcelo en los que se mece—. Aquí en Matanzas permanece mi tía América para ocuparse del cuidado de sus padres, muy viejitos ya para emigrar”.

En 1982, Marcelo viene desde La Habana para hacerse cargo de su tía y de la casa. Narra que desde 1959 hasta que él se instala en la quinta no se le había pasado la mano y que, para colmo, recién llegado, el ciclón Kay arranca una parte del techo. “El hobby mío ha sido reconstruirla”, confiesa.

En un momento de la entrevista, le pregunto cómo instaló un columpio que colgaba de una rama del algarrobo a unos siete metros de altura. Me explica que un yerno suyo, alpinista de profesión, aseguró que iba a escalar el árbol, como lo hizo con varias montañas cuyas puntas huelen el cielo; pero que, cuando llegó a un punto, no encontró cómo continuar el ascenso. “Bájate, que yo lo voy a enganchar allá arriba —le gritó—. “¿Te vas a trepar tú?”, le respondieron con dudas desde lo alto. “Ya verás”, rebatió.

Amarró la punta de la cuerda a una piedra y la lanzó por encima de la rama, y así colocó el columpio. Creo que dicha anécdota demuestra el ingenio de este bioquímico de profesión. Los recursos no abundan, y menos para reparar completamente una estructura tan extensa; no obstante, la inventiva de Marcelo muchas veces sorprende. “Hago cemento con cenizas y saco el cocó de la tierra. Tal vez no me sirvan para tirar una placa, pero, mira, el otro día se me cayó una porción del muro exterior y lo arreglé con eso”.

Ha utilizado su astucia y la testarudez del hombre que lucha contra el tiempo y la naturaleza, para mantener en pie y lo más digna posible una edificación que sobrepasa el siglo y medio y que guarda dentro de sí parte de la historia de su familia y de Matanzas.

VIAJE AL INTERIOR DE UN CUERPO COLONIAL

Las casas como los cuerpos vivos comienzan con un ladrillo como si se tratara de una célula que se multiplica. Después, se forman los huesos (las paredes, las columnas), las carnes (argamasa y cemento), los balcones (como un pecho abierto), las ventanas (tu mirada al sol que reverbera en la calle), el techo a dos aguas (el cabello con la raya al medio, como el de los abuelos de los abuelos), y el algarrobo con sus raíces que sostienen al mundo (el bastón). Marcelo, que, como escribí al principio de este texto, domina la quinta como si fuera una extensión de su propio organismo —sus marcas de nacimiento, sus estrías y sus raspones—, nos invita a recorrer el edificio que resulta como un viaje hacia sí mismo.

Comenzamos por la cocina, donde las paredes antiguas, con esa textura propia de las de su tipo, y el techo de tejas contrastan con los equipos modernos: los fogones de gas, los cacharros de aluminio. Cruzamos un pequeño comedor y llegamos a la habitación que utilizan Marcelo y Miriam. Los muebles están confeccionados con madera negra torneada: las mesitas de noche, el tocador para que las damas se maquillen, el escaparate, la cama con su dosel. En la pared encima del lecho, cuelgan unas acuarelas de plantas. Nos explica que esas las dibujaba una tía suya que fue en una época directora del Instituto de Segunda Enseñanza, hoy preuniversitario José Luis Dubrocq.

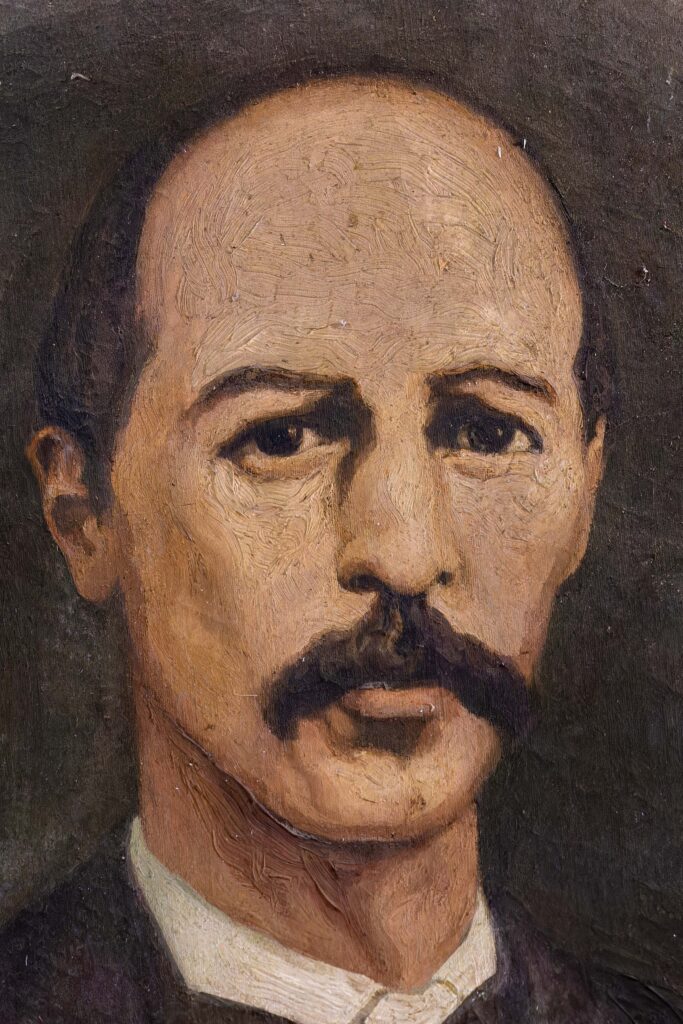

La próxima habitación es un estudio. Ahí el suelo está constituido de planchas de madera encima del concreto. Nada más entrar, a la izquierda se halla un retrato en óleo de Enrique Marcet, el abuelo de Marcelo, un señor de mirada regia, frente amplia, poco cabello peinado hacia atrás y de largo y espesos bigotes, cual soga de barco. Se da un aire a su nieto, sobre todo si le quitaran el mostacho.

“Estás arriba de la puerta”, me comenta el guía y yo no lo entiendo. ¿Qué puerta?, pregunto. “La del sótano”. Entonces, con el dedo señala un pequeño clavo gordo que sobresalía del piso. Al halarlo, una de las planchas de madera se alza y deja al descubierto una escalera estrecha que conduce a lo más bajo de la quinta. “Mi abuelo hizo esta puerta oculta, porque un ciclón en 1926 se llevó el techo de la casa y él debió romper el suelo para refugiarlos en el sótano, y así surgió este pasaje.”

Para recorrer el sótano, debo inclinar la cabeza, porque el techo está demasiado bajo. No obstante, en términos de espacio, reflexiono que cabrían tres veces mi casa, que es un apartamento de construcción soviética. En los lados, hay estantes repletos de diversos objetos; muchos de ellos fácilmente pudieran exhibirse en un museo por su antigüedad y porque representan lo que fuimos y dejamos atrás: una vieja máquina de plomo para escribir facturas, un busto de Martí, botellas de Coca Cola de los 50, una radio con carcasa de madera, una pianola y, por aquí y por allá, desperdigados, libros y documentos.

Regresamos al nivel principal de la casa. Atravesamos el estudio, el dormitorio, el pequeño comedor y otro más grande, cuyas puertas corredizas, coronadas con vitrales, dan al patio central con el algarrobo. De allí caminamos hasta la sala. Marcelo nos muestra en la pared una foto en blanco y negro que se tomó antes del 59. Está toda la familia: los adultos en un segundo plano y abajo, sentados en el suelo, los niños. Me señala cuál de estos últimos era él. Debajo de esa imagen hay otra de los años 90, parecida a la anterior, con los Marcet reunidos, pero con Miami de fondo y no aparece él.

La sala exhibe, igual que el dormitorio y gran parte de la casa, un mobiliario fuerte y antiguo. Pregunto si se puede abrir el frente para contemplar la entrada de la quinta, unas escaleras amplias que conducen a una balconada, que pude ver desde la calle Mujica, al llegar; pues al sitio se penetra por el patio central, a través de unas puertas de metal. Me comunican que no. Afuera ronda Blanquito, un perro de pelea que rescataron y que ahora cuida los exteriores de la vivienda. Según me explican, más de una vez han intentado robar. Por ello, además del fiero Blanquito, han colocado alarmas en puertas y ventanas.

Volvemos sobre nuestros pasos hasta el comedor. Allí ascendemos por una escalera al segundo piso de la mansión. Este es de madera, desde las paredes hasta el suelo. En el recibidor de dicho nivel, una hermosa araña de techo, con cuencas de cristal, tintinea cuando la agita el mismo viento que provoca el aguacero de luces y sombras de las hojas del gran árbol. En una pequeña cocina hay un refrigerador americano, con su panza blindada; me cuentan que funciona a la perfección, y que en más seis décadas lo único que se le ha cambiado ha sido la junta.

En este punto del trayecto se nos une Miriam. Los tres continuamos para una habitación que da a unos grandes ventanales; al abrirlos, se puede contemplar Matanzas en toda su gloria. Al observar el mar en calma, cual planicie azul prusia, y el cielo, como una inmensidad que aplasta la ciudad, entiendo por qué el lugar en el siglo XIX se utilizó de observatorio meteorológico. Después de todo ese viaje por dentro de un cuerpo colonial, en que me faltaron habitaciones por explorar, le comento a Teresita que entiendo su pesar de que para abrir la puerta haya que caminar casi una cuadra.

“Por inmensa y vieja, los niños la llaman la casa de las brujas”, me comenta y una media sonrisa se le expande en el rostro.

Además de los elementos que ella me ofrece, reflexiono que por la semejanza con lo orgánico un hogar sin estertores —como en ti o en mí pueden ser la diástole o el gemir del pecho— parece muerto. Necesitamos el ruido del agua en la tubería, el crujir de la madera, el silbido del viento entre las persianas, para sentir que estamos a salvo dentro de determinados edificios.

En las casas tan antiguas como la quinta, esos murmullos adquieren aire de superstición. Tal vez, porque aún no hemos encontrado un espíritu en un chalet o en un apartamento de un reparto multifamiliar.

FIN DEL VIAJE

Regresamos al patio central, bajo la sombra-llovizna, y me despido de la pareja. La Quinta Marcet, mientras desciendo por la calle Mujica, siento que me observa, tal vez por tener aún en la mente la alegoría de que sus ventanas son ojos, cientos de ojos, que escudriñan las alturas matanceras, como un vigía en una atalaya. Reflexiono que pudiera ayudarse a Marcelo en su reparación por ser este inmueble parte del patrimonio de la urbe, pero sé que aún resta mucha historia pendiente de intervenir por la falta de recursos y dineros.

Como mismo concebí al contemplar el algarrobo que imaginé que conservaba compacto al mundo, lugares como la casona mantienen unido el tiempo: lo que fuimos y lo que somos por lo que fuimos. Sus viejas carnes poseen muchas de las mismas cicatrices y marcas de nacimiento que la propia ciudad.

Lea también

La riqueza de lo místico

Ana Cristina Rodríguez Pérez – Crecí escuchando historias increíbles, de esas que saltan de boca en boca y se dispersan por las zonas, sean urbanas o rurales, hasta transformarse en leyendas, de esas que… LEER MÁS »

Conocí a América Marcet desde que era un niño. Visitaba esa enorme casona en las vacaciones cada año. Una mujer con una cultura inmensa y una bondad incalculable.

Tengo muy gratos recuerdos de ese lugar y sobre todo de Marcelo. Aprendí a montar bicicleta ahí, en la cancha de tenis en una pequeña bicicleta Rusa de uno de sus hijos.

Leer este artículo y revivir esos momentos me han transportado en el tiempo y a mi querida Matanzas nuevamente.

Muchas gracias Guillermo y lo felicito por excelente reportaje y dejarnos ver esa famosa e histórica quinta de los pocos valores arquitectónicos que van quedando en nuestra y querida mtz ,siga haciendo estos tipos de trabajo la redacción debe estar orgulloso de tenerlo dentro del staf del periódico muy profesional

Volví después de mucho tiempo ver el interior de la quinta de los Marcet fui amigo de la Dra Ayda Marcet pediatra y trabajaba en hospital de maternidad muy buena profesional y muy humana y servicial le deseo salud optimismo y nuevos éxitos en su su trabajo

Sigues siendo uno de mis orgullos, Guillermo Carmona. Muchas gracias por permitirme visitar la Quinta de nuevo. Un abrazo.