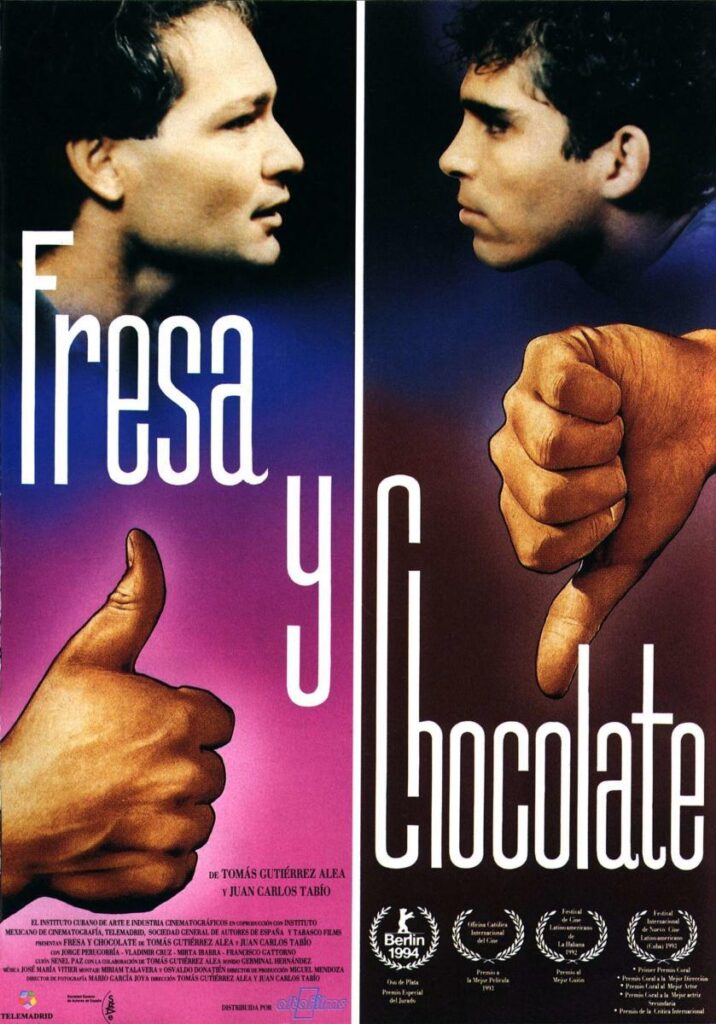

Recordando momentos de mi niñez, extraigo uno de esos marzos fríos que yo amaba porque me imposibilitaban ir a la escuela. Casi puedo sentir el húmedo aire de la boquilla por donde me daba aerosol, y diviso un plano de Fresa y chocolate en un cartel puesto en la pared. Eran David y Diego discutiendo, no sé con exactitud a qué estaba dedicado el cartel, pero mi apuesta más segura es que era algo sobre el sida.

Pregunté de dónde eran aquellos dos hombres, y la respuesta, aún hoy, continúa siendo universal: “eso es de una película de/para homosexuales”. En mis 20 años de experiencia conviviendo con mi misma especie, muy pocos han utilizado la palabra homosexuales.

A Jorge Perugorría se le concedió hace muy poco el Premio Nacional de Cine 2024 y yo no podía estar más feliz. Aquel día el Noticiero Nacional de la televisión cubana cerraba su emisión con un homenaje a ese intrépido actor, y compartió un video con algunas de sus escenas más memorables.

Los extractos de películas pasaban uno detrás de otro y había uno en particular que yo le rezaba a cualquier deidad para que pusieran: una de las mejores experiencias que he tenido como espectador fue cuando un Diego impotente y desesperado le preguntaba a un iluso David qué hacía él con un ladrillo en la mano, dónde lo ponía. Sentí el cuchillazo de Perkins en el baño a una desnuda Leigh, se apoderó de mi espíritu y cuerpo un arrinconamiento mortal, una violencia lacrimosa, una puñalada con sal a un amigo.

Ese fragmento nunca llegó. Mi problema es precisamente con otro, que también adoro. El abrazo del final entre estos dos hombres. Abrazo que ha sido prostituido por años, convirtiendo a esta obra ya de culto en una experiencia casi clandestina, en un mensaje a medias, una bandera que agita los 17 de mayo, un chicle de tolerancia. Lo que para tantos es un gigantesco estandarte a la amistad y a la igualdad, es para mí un retrato agridulce sobre la homosexualidad, el odio sistémico y político hacia las minorías y la emigración. Es una película que entraña un gran virtuosismo político, que hace lucir sus cómicos y melodramáticos diálogos con la cabeza erguida y llena de orgullo.

A lo mejor lo que voy a escribir sobre Fresa y chocolate no es del agrado de mucha gente, pero no considero que a futuro esta película se haya convertido en el símbolo que supuso antaño. Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío concibieron, con la ayuda de excelentes actores (Jorge Perugorria, Mirtha Ibarra, Vladimir Cruz) y un equipo de trabajo formidable, la cinta protagonista de este artículo. Sin embargo, ha sido culpa nuestra y de los medios de comunicación la deformidad de su espíritu.

Icaic: 65 años… y va por más

Si ya nuestra filmografía es limitada y su distribución proporcional a la cantidad de cines en funcionamiento en toda Cuba, nuestras películas son vistas principalmente gracias a los que reparten el paquete. Aun así no nos dejemos engañar, pues creo que una parte considerable del cubano moderno no consume prácticamente productos audiovisuales de su propio país. Se ha dejado atrapar no solo por las megaproducciones de un Hollywood que recicla estrategias narrativas, sino también por el venenoso servicio de streaming y su insaciable necesidad de suscriptores.

Gutiérrez Alea decía que nuestro cine tiene que ser crítico, pero no lo dejó solo ahí; quería que las películas le hablaran al espectador, que lo obligaran a hacerse preguntas. Quería que quienes vieran Fresa y Chocolate retaran la realidad, a sí mismos, a la vida contemporánea.

Solo basta una escena para que la disección arquitectónica de La Habana por Diego demuestre cuánto le importa a él, el paria de la urbe, el estado paupérrimo de la ciudad. O cuando lee a Martí, y lo comprende, y lo cuestiona, o, mejor aún, cuestiona el status quo que utiliza las palabras del Apóstol. Pero nada de eso tiene peso, la opinión de Diego nunca puede tomarse en serio, porque la Revolución “no entra por ahí”.

Esta cinta es la personificación del cubano, que, aunque nos duela decirlo, vive de luchita en luchita. En algún punto todos somos un Diego en albornoz azul que se faja con su refrigerador, porque a veces “se pone payaso”. Somos hombres y mujeres que vacilan a mujeres y hombres en la calle.

Somos los que hablamos mal de una mujer que se gana la vida como prostituta o hasta le salvamos la vida o hasta perdemos la virginidad con ella. Somos hombres y mujeres obsesionados con el sexo, u obsesionados con el pasaporte de un extranjero, como la novia de David (no se confunda de filme). Y aunque a este autor no le guste, también somos ese abrazo del final, y la despedida, porque todos nos hemos despedido de un amigo, más de lo que quisiéramos.

Fresa y chocolate será vista por cientos de años en televisores y pantallas grandes de todo el mundo. Será descubierta por personas de cualquier orientación sexual y, si nuestros días son de suerte, hará las preguntas que una vez hizo cuando nadie tenía el valor de hacerlo. Y es que Fresa y chocolate otorgó voz y demostró la importancia del cine en el otorgamiento de identidad, de su significado gigante en la búsqueda del ser. Por eso, yo, décadas después, tengo que preguntar: ¿a ti te gusta la fresa o te gusta el chocolate?

Ficha técnica

Título original: Fresa y chocolate; Año: 1993; País: Cuba; Dirección: Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío; Guion: Senel Paz; Fotografía: Mario García Joya; Música: José María Vitier; Reparto: Jorge Perugorría, Vladimir Cruz, Mirtha Ibarra; Francisco Gattorno; Duración: 108 minutos.

(Por: Mario César Fiallo Díaz)