Enciendes el tabaco con parsimonia, como el caminante que ha presenciado 15 000 vidas —o al menos dos— y no escatima en tiempo y paciencia para disfrutar las pequeñas cosas que lo mantienen de este lado, aunque a veces el mismo humo te transporta hacia una de tus vidas anteriores, del otro lado de la memoria y el mundo; como ahora, que chasqueas la fosforera, muerdes con suavidad la perilla del puro y aspiras y amanece en un punto indeterminado del Atlántico Norte.

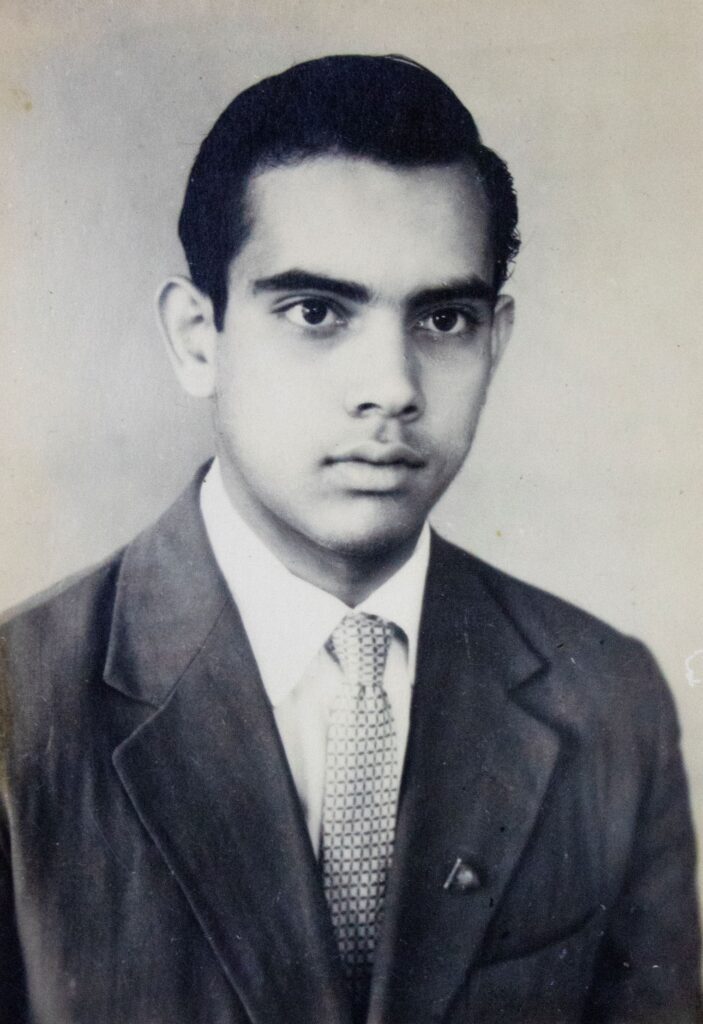

Vuelves a ser aquel seminiño de Camajuaní que creció antes de tiempo cuando la huelga del 57 y anduvo montes innombrables con un farol chino de queroseno mientras alfabetizaba a seres curtidos por el sol del cañaveral que lo doblaban en edad y estatura. Días atrás escribiste tu nombre en la ficha que te dieron a llenar en el Instituto Tecnológico Agropecuario Juan B. Jiménez de Las Villas; el papel que justificará tu arribo a la Unión Soviética para estudiar Mecanización Ganadera. Eres Diego Sanfiel Catoira, te falta poco para cumplir quince diciembres sobre la tierra de las parrandas y es 1962, «Año de la Planificación».

Tu madre católica te había llevado a ver una santera; tu padre se limitó a firmar la carta de autorización, y punto. Fue quizás el impulso maternal de Aleida Catoira por brindarte resguardo divino lo que te protegió de los aviones que sobrevolaron durante gran parte del trayecto el barco que te llevó hasta el puerto de Odessa, en Ucrania, pero eso nunca llegarás a saberlo. Es octubre y 1962, «Mes de la Crisis».

Chasqueas una vez más la fosforera, volteas la foto que acaban de tomarte y escribes en su dorso: «a mi querida madre de su hijo Диего», con letra de adolescente que pronto dejará de serlo. Apenas comienza el invierno en aquel pueblito de Oriol que por alguna razón comparas siempre con Limonar, y das una profunda calada al tabaco mientras abotonas el abrigo que te acompañará durante los próximos meses.

Sostienes el puro entre el pulgar y el índice, regresas a la Isla y eres un obrero más en una granja más del plan de ganadería intensiva de André Voisin, cuando Voisin aún vivía. Botas la ceniza acumulada con un gesto brusco y el azar de tiempos difíciles te lleva a la escuela de artillería de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde, si se conservara el libro de méritos y deméritos de los reclutas, se podría afirmar que Diego Sanfiel Catoira tuvo solo cuatro de los segundos y 345 de los primeros, o eso crees recordar.

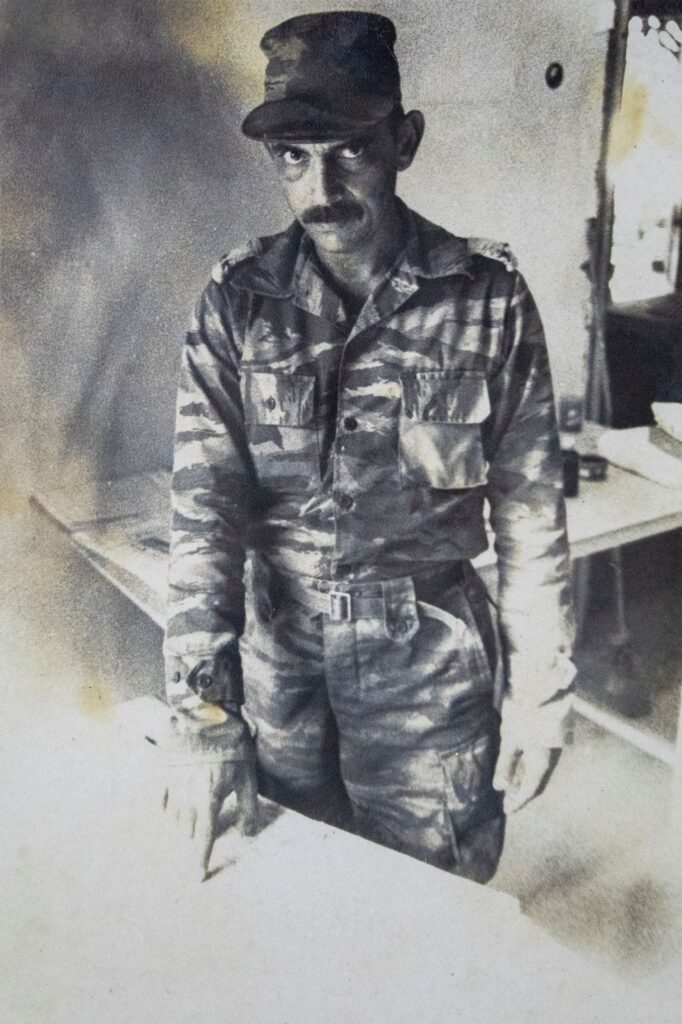

Aspiras el humo una, dos, tres veces, vuelves a botar la ceniza y comienza la segunda de tus vidas en diciembre del 87, luego de casi veinte años de aprendizaje y ascensos y pelotón, ¡firmes! La citación es clara: «Usted ha sido designado para cumplir misión en la República Popular de Angola»; el tabaco es ahora un bolígrafo y firmas con un profundo estremecimiento la invitación a participar en una guerra que no es tuya pero terminará siéndolo y lo sabes; tuya y de tantos: así lo sentías, y punto.

Llegas a Luanda y es sábado, 2 de enero, «Año 30 de la Revolución». Alejas el tabaco de tu boca y pronuncias, sílaba a sílaba, las palabras que en tan poco tiempo memorizaste: Cuanza-Cuemba-Munhango-88, mientras trazas una línea imaginaria entre dos puntos de un mapa rotulado en portugués, como la canción.

La misión no es sencilla: el fracaso de la operación «Octubre Victorioso» trajo consigo Cuito Cuanavale y todo lo que representan esas seis sílabas melodiosas —no tanto como las doce que memorizaste y ahora pronuncias, sabiendo que en su sonido van 4 500 hombres y 150 camiones de armamento, municiones y víveres, avanzando en caravana—. Te parece escuchar al Jefe de Región, coronel Armando: «de Catabola a Camacupa, ¡a pie!»; el traqueteo de los obuses, los morterazos de la Unita.

Teniente Coronel Diego Sanfiel Catoira, Asesor de Artillería de la 58 Brigada de Infantería de las Fapla, bajo las órdenes del «Capitán Veneno», título de guerra, cuyo nombre real nunca supiste pero cómo no confiar en quien abre una lata de sardinas y las reparte entre su escolta para al final comerse solo la más pequeña; el mismo que abraza como un padre a su Jefe de Estado Mayor cuando éste le dice: «chefe, me mataron», entre estertores y buches de sangre.

Cierras los ojos y vuelves a saltar del camión en la primera emboscada, tratando de zafarte del logístico que se agarra de tu brazo porque le dio por eso y preparas el 122 mm y olvidas plantar los arados y Elpidio el de Camarioca cae encajado en el fango por la fuerza del disparo y Yokas con una bala alojada en el músculo de la espalda y el miedo a que fuera trazadora porque, según dicen, da leucemia.

Los abres y cruzas el río Cuanza, o alguno de aquellos riachuelos profundos que tanto te recuerdan a los que visitabas en tu infancia y ahora proteges junto a Nicasio Bravo, sin fusil y a golpe de morteros; Nicasio, al que pica un mosquito infectado «y el llanto es grande», como te sucederá a ti porque el mosquitero tiene tres huecos de los cigarros «suaves» que fumas y siempre te acuerdas de remendarlos con esparadrapos cuando vas a dormir y «mañana lo hago».

«El paludismo llegó a mí, me tomé las cuatro cloroquinas y dos aspirinas, enseguida el pequeño mareíto», escribes en el diario que llevas desde el inicio de la operación y en el cual haces un recuento de todo lo que no te atreves a contarle a tu «querida» Dorys; a Maykito «chupa dedo», «el machazo de la película» o «el maldito», según si esta semana te responde la cartas o no; y Aleide, tu «tatica linda», a quien nunca llamas por su nombre para así extrañarla un poco menos. «Un abrazo grandote a los dos y una mordida en la oreja a cada uno», punto final.

«La mina que se escuchó ahorita siempre encuentra una pierna. Al rato, un soldado Swapo en camilla y una pierna sin bota. Como todos, serio y sin chistar”, lees en voz alta y recuerdas a Paulino Calingue, que, herido de muerte, caminó durante veintidós días a través del monte hasta ser rescatado; o al soldado Fapla que luego de ser operado sin anestesia y el «tienes que aguantar, primo» y «no importa, primo» y siete u ocho puntos en la boca y el trozo de palo para que no la cerrara, cuando termina solo dice: obrigado, y saca una mazorca de maíz y le da al médico un puñado de granos.

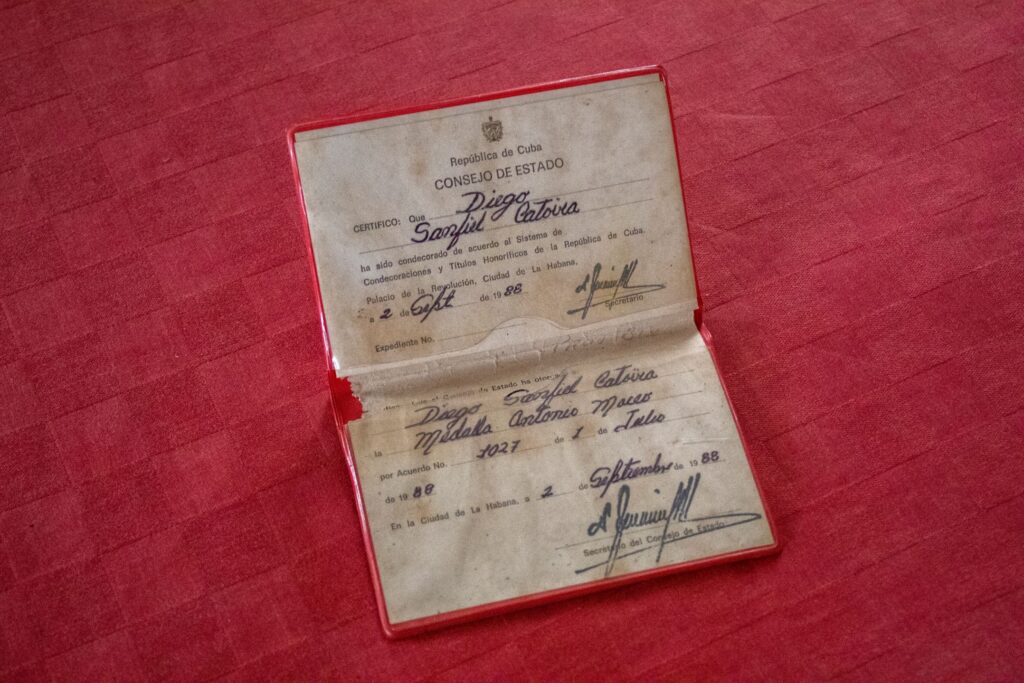

El tabaco se consume y acudes al funeral del «Capitán Sacudido»; tú, único blanco entre un mar de negros, honrando a quien tanto admiraron. Das una última calada y comes bolacha y marmelo mientras entregas los tanques que saldrán en el primer barco desde Luanda, llenos de aceite vegetal porque en la Isla la cosa se está poniendo dura, incluso más que antes. Lo apagas y recibes 29 medallas, cuatro de ellas por Angola, que dicen tanto y tan poco a la vez.

Se hace tarde. La BTR te espera, fría como solo lo puede estar un blindado en medio de la noche angoleña. Pateas los restos del tabaco, ya sin humo o cenizas; único vestigio de una vida próxima que ahora queda por fin relegada al futuro. Atardece sobre el río Cuanza. Se escuchan de fondo grillos y morteros.