Diciembre

Para Laura Montes, Beatriz Montaña y Lupe Vento

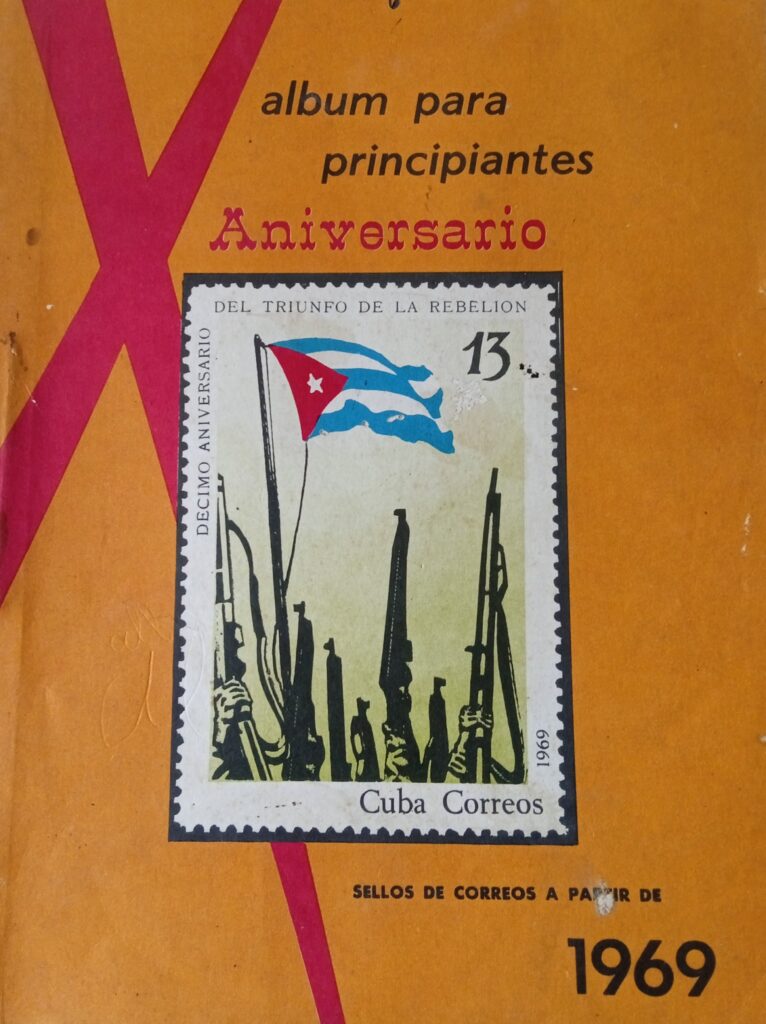

La primera noticia que tuve sobre la Navidad, la primera vez que escuché esa palabra, estaba con mi madre en la calle Milanés, en el local donde ella compraba los sellos que me regalaba para engrosar mi colección. Tuve varios álbumes de sellos porque fui filatelista durante un tiempo más o menos largo, si no me equivoco desde los seis o siete años hasta bastante después de terminar la escuela primaria. Entre otros, tuve un álbum grande de color naranja en cuya portada se leía “álbum para principiantes” (escrito así, en minúsculas). En él se podían colocar sellos de correos cubanos emitidos a partir de 1969. En una de las primeras páginas explicaba que dicho librote era un medio auxiliar al programa cultural de la Nación (escrito así, en mayúsculas). Recuerdo cuando lo compramos junto a unas pinzas, unos sobres con muchas charnelas -imagino que hoy le llamaríamos pegatinas- y varias colecciones de estampillas. Mi madre me enseñó a usar las charnelas y colocamos sellos tras sellos, a lo largo de los meses/años, en los espacios donde aparecían, reproducidas en gris, imágenes de los sellos que correspondía pegar allí. Estaban ordenados por meses y junto a dibujos infantiles, alusiones a la pesca deportiva, la fauna de la Ciénaga de Zapata, los juegos olímpicos, un aniversario del nacimiento de Cervantes, el centenario de la Asamblea de Guáimaro y la piscicultura, entre otras temáticas, aparecían las colecciones de 1969/70 y de 1970/71 dedicadas a las Navidades.

Yo no sé cómo se documentaba mi madre, pero ella, que tenía muchísimo trabajo y además estudiaba en la universidad, me contó que esas dos colecciones eran los últimos sellos navideños circulados, que los primeros que Cuba emitió sobre las Navidades eran del año 1951 y que inauguraron la impresión en dos colores. No me recuerdo queriendo saber qué eran las Navidades sino acosando a mi madre, que estudiaba Ingeniería Agrónoma, para que me contara qué era la Nerun oleander Linneo, la Cordia sebestena Linneo, la Petrea volubilis Linneo, la Allamanda cathartica Linneo y la Ruellia tuberosa Linneo, entre otras flores que aparecían en el muestrario de 1969/70. Los del 71, donde aparecían el sijú platanero, la fermina y el gavilán colilargo nunca los encontramos a la venta. La Navidad del 71 no quedó pues registrada en mi álbum, pero la del 69 me reveló al naturalista y zoólogo sueco Linneo, también llamado príncipe de los botánicos, a quien debíamos todos esos nombres -raros para mí entonces- que servían para clasificar plantas y, como él mismo creía, toda creación de Dios. Mucho, mucho tiempo después leí que Strindberg escribió: «Linneo era en realidad un poeta que se convirtió en naturalista» pero en aquellos instantes yo no aprendía de poesía sino de plantas y flores. No tenía especial interés en saber qué era la Navidad, pero sí estaba al corriente de que era algo que sucedía en diciembre. Me lo había contado un hombre pulcro, inteligente y muy amable que se llamaba René Castellanos y que en mi imaginario infantil era, nada más y nada menos, que el señor que vendía los sellos. Estoy segura de que fijé el mes porque es el de mi cumpleaños.

En la misma época en que rellenaba álbumes y filoestuches también me interesé en saber quiénes habían nacido en el mismo mes que yo. Era la manera que tenía la hija única que soy de sentirse un poco más acompañada. Solo recuerdo dos de aquellos nombres: Joan Manuel Serrat y Christopher Plummer. Y recuerdo a mi madre también en un diciembre cantando en el baño “Aquellas pequeñas cosas” porque se había acabado de enterar que poco tiempo después el cantautor catalán vendría a Cuba. Y vino… y ofreció un concierto en el poblado de Agramonte en febrero de 1976. Pero Agramonte quedaba lejos y yo era una niña, así es que mi madre lo celebraba cantando en el baño, con una voz muy dulce. Lo celebró antes del concierto y después del concierto.

A Plummer y Serrat se le sumó Mary Todd, cuya existencia descubrí en uno de los volúmenes del Reader´s Digest que leía mi abuela y donde aparecían cartas de Abraham Lincoln. Durante años lo que supe de la guerra de Secesión y de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos fue porque mi abuela me dio datos y porque en mi fuero interno yo estaba segura de haber conocido a Mary, esposa de aquel antiguo presidente de Estados Unidos y que, como yo, también había nacido en diciembre.

Apertrechada de los nombres que iba sumando, a medida que crecía poblaba el último mes del año para tener más compañía, para inocentemente tratar de descubrir cómo pensaban los nacidos en lo que antaño había sido el décimo mes del calendario romano (de ahí su nombre). En mi ingenuidad estaba segura de que todos los que habíamos visto la luz por vez primera en esa fecha, por fuerza, debíamos parecernos. Quería saber cómo caminaban, cómo pensaban, qué leían, qué sellos les gustaban, qué canciones, qué comida, qué juegos, qué colores, qué día de la semana, qué especies de plantas y cuáles perros. Con el paso del tiempo el foco de interés de la lista se centró en escritores. No era posible que Joseph Conrad, Rilke, Emily Dickinson, Jane Austen, Dulce María Loynaz, Henry Miller, Lezama y Kipling no me tuvieran a mí también en sus respectivas listas de los nacidos en diciembre. ¿Por qué no habrían de querer acompañarme en los sustos, en las iniciaciones de todo tipo? Si ellos habían llegado antes, qué les costaba señalar el camino.

Devoré “Un cuento de Navidad de Dickens” en su momento y ahí regresó la epifanía con todos sus fantasmas, con los recuerdos de los diciembres ya transcurridos y el llanto por “La pequeña vendedora de fósforos” de Andersen que también estuvo sola y murió de frío en Navidad, sin poder hacer su propia lista, buscarse sus amigos, sus maestros, sus guías propios. Así comprendí que diciembre tiene cumpleaños y tiene muertes. Aprendí, cuando leí “El árbol navideño y la boda”, de Dostoievski que, aunque a veces sí, diciembre no siempre es tan mágico como parece. Lo supe porque vi que Yulián Mastakóvich, calculador, abusador y casi pedófilo se salía con la suya en aquel baile infantil navideño y después la vida continuaba.

Aunque termine el año, la mayor parte de las veces las celebraciones y recesos que trae no son el cierre de nada, el final de nada, sino solo un paréntesis para respirar profundo y tomar todo el aire posible antes de seguir. Lo constaté cuando me enteré que en 1914, en plena Primera Guerra Mundial, en algunas zonas, soldados franceses, británicos y alemanes durante unas horas pusieron las armas a un lado y cantaron villancicos, jugaron fútbol y se intercambiaron cigarrillos para celebrar la festividad. Parece ser que también cada bando ayudó a su contrario a cavar tumbas y a enterrar a sus muertos. Cuando pasó la Navidad, la pausa terminó y volvieron a la guerra. Se habían encontrado en tierra de nadie y la convirtieron en tierra de todos, allí, entre las trincheras.

Algo parecido pasó en el monte Kalamua en la Nochebuena de 1936, en medio de la guerra civil española, donde ambas partes, milicianos y boinas rojas compartieron vino, periódicos y cigarros para después continuar la campaña de Guipúzcoa. No sé cómo se puede pasar de la guerra a la paz y de ahí regresar otra vez a la contienda tan fácilmente, como si el momento de concordia jamás hubiera ocurrido y no lo digo como metáfora ni recurso literario o simbólico sino porque de verdad me cuesta mucho entenderlo y al parecer diciembre nunca me lo explicará del todo. En este momento de 2024 hay más de cincuenta guerras y/o conflictos armados en el mundo. Me pregunto si, por unas horas al menos, pudieran repetirse las pausas de 1914 y de 1936 pero esta vez sin retorno a las balas y a la muerte. Me pregunto si nosotros mismos podremos hacer una parada en nuestras batallas cotidianas y conflictos personales y, más aún, me pregunto si podríamos intercambiar alguna bondad con el colega, el familiar de al lado o con el vecino de enfrente… una palabra, una canción, un gesto apenas.

De negociación en negociación vivimos cada diciembre, esperando que el milagro asome en cualquier momento. Los milagros son diferentes para cada quien como distintos somos en la vida real, pero esa es una verdad de Perogrullo. Aunque sepamos que los cumpleaños y las fiestas de fines de año son una construcción social y cultural, nos cuesta no caer en alguna tentación: comer alimentos típicos, felicitar a los amigos o entristecernos porque hay afectos importantes en la lejanía que no cenarán con nosotros en Nochebuena, ni en Navidad ni en fin de año. Con ellos no compartiremos la mesa o lo que sea… Lo que sea es recordar mi racha de enfermedades de este año en Pueblo Nuevo (oropouche, covid, dengue… una tras otra, por orden de aparición como en los créditos de algunos filmes). Lo que sea es respirar aliviadas porque ya el susto pasó y aquellos vértigos tuyos sufridos entre París y Barcelona solo eran un cristalito desplazado en tu oído. Un cristalito que hasta puede que sea hermoso, si pudiéramos verlo. Lo que sea es reflexionar sobre el robo que hicieron en casa del vecino y cómo el perro policía le perdió el rastro al ladrón porque hacía mucho viento. Lo que sea es que el viento helado de Montreal te provocó una gripe feroz que te afectó durante semanas. Pero nada de eso sucederá este diciembre. A lo más, si se puede, si tenemos conexión y podemos comunicarnos, sonreiremos de manera tranquilizadora y con orgullo porque pese a todo sobrevivimos, y nos desearemos una feliz Navidad y un bonito y restaurador Año Nuevo. Caeremos en la trampa, conscientes de que lo hacemos. ¿Acaso podría ser de otra manera? ¿Acaso queremos que sea de otra manera? No hablaremos de todo lo que no tenemos a ambos lados del mar ni de cuánto hace que no nos abrazamos. Consumiremos el tiempo haciendo bromas sobre los Reyes Magos y la comunicación congelada, sobre los diálogos entrecortados que más parecen monólogos imprecisos y sobre los montones de abrigos que usas en estas fechas. Así transcurrirán estos días extraños que, aunque intentemos escapar, casi siempre acaban por envolvernos en su frágil y férreo manto.

La dimensión de las celebraciones depende también de su connotación religiosa. La Navidad cristiana necesita de credo y oraciones para glorificar el nacimiento de Jesús. Muchas personas acuden a la Misa del Gallo, a veces siendo ateos, porque es un momento donde se espera encontrar comunión, vivir en comunión. La decoración de pesebres y cantos de villancicos no ha estado sola en estas fechas que también han recibido fiestas paganas, rituales destinados al Dios Sol, a la lluvia, a la fertilidad y saludos de bienvenida al solsticio de invierno. Sin olvidar todas las ocasiones en las que el Ramadán y la Navidad cristiana han coincido en el tiempo. La celebración musulmana comienza en la luna creciente del noveno mes del calendario islámico y se extiende hasta la siguiente luna creciente. El prolongado ayuno la caracteriza, en sintonía con la meditación y la oración en una especie de purificación de cuerpo y mente. En 1900 coincidieron Navidad y Ramadán. La circunstancia quiso que, juntas, ambas celebraciones dieran inicio a un siglo XX que ya sabemos muy bien cómo fue y todo lo que de él heredamos y multiplicamos. No obstante, yo miro con cierta esperanza hacia 2030 cuando volverán a coincidir. Quizás para entonces se logre un mejor concilio, una armonía real y nosotros estemos aún aquí para disfrutarlo.

Desde este mes que no es monolítico, sino que en cambio tiene de todo, vigilaremos el pedacito de futuro que se nos rebelará con la llegada del amanecer del primer día de año nuevo. Caminaremos despacio hacia esa farsa renovada -al decir de la brillante periodista que es Leila Guerriero-, hacia esa idea ambigua de que algo nuevo va a comenzar, pero sería importante que lo hiciéramos con las manos llenas de semillas de lo bueno y lo sabio (poco o mucho) que pudimos rescatar del año anterior. Y que, sobre todo, lo hagamos con la certeza de que diciembre, como muchas otras cosas, tampoco es, ni será jamás, algo definitivo.

(Por: Laura Ruiz Montes)