Shito-ryu: la armonía del guerrero

Hay días en que la vida, aunque seas joven, pesa demasiado sobre tus hombros, y te da por moverlos, por estirar los brazos y simular golpes, mientras caminas en busca de desahogo sin que nadie te vea. Así recobras la sensación de que fluye sangre por tus venas. Y en mi caso, según han sugerido las pocas personas que me han observado haciéndolo, tengo el gesto recurrente de golpear el saco pesado que pendía en mi dojo.

Es cierto: entre puñetazo y puñetazo que finjo asestar, dentro del asfixiante espacio del cual dispongo, sin la precisión y la fuerza que requiere estar de veras frente a un adversario, lo mismo lleno de poliespuma y arena que de carne y hueso, aminoro las cargas de mi mente. Lo intento, y a veces lo consigo, siempre mediante el instinto físico, el recuerdo programado en los nervios, que conservo de mis días en Shito-ryu.

Arribé a dicha práctica ocho décadas después de su fundación, a la misma edad con que su fundador, Kenwa Mabuni, se había iniciado también junto al que sería su maestro. No fui consciente hasta hace muy poco de tales coincidencias, ni de la huella que este deporte grabaría en mí. De hecho, soy una prueba efímera de que no es precisa la hazaña siempre admirable de alcanzar un cinturón negro para llevar el kimono pegado al alma.

En esos momentos de estrés frente al saco invisible, cuando me percato del origen de mis gestos, la nostalgia me juega la táctica más sinuosa y burla mi defensa. Me aprovecho de la soledad que me rodea y empiezo a trazar en el aire un par de katas (modalidad de ese arte marcial), las que a duras penas aún me sé, y revivo uno de esos momentos que cumplen la función de cambiar para siempre a un ser humano.

OKINAWA, 1903

Los ancestros, si después de la muerte seguían atentos al acontecer de Okinawa, debían estar un tanto consternados. El pequeño Kenwa, en su deseo de emularlos, ya casi rayaba en la blasfemia. Su propio nombre incidía en ello: ken significa sabio, y por su comportamiento no lo parecía; y wa, paz, y no los dejaba descansar en ella.

En especial a toda la estirpe samurái de los Onigusuki, principales aludidos, debía costarles asimilar que su descendiente más pequeño de estatura, el menos representativo de lo que entendían por un guerrero, el más débil de carácter y de salud entre todos, desease como ningún otro parecerse a ellos.

Claro, para el menudo muchacho su obstinación tenía toda lógica, o al menos la que cabía en esa isla que para él era su mundo. Según él, era perfectamente posible suplir la timidez por el arrojo, la falta de seguridad por el ansia de grandeza, la torpeza por la extrema habilidad.

Por una parte, la referencia familiar más heroica que tenía a su alcance era la conversión de Kenpo, su padre, de aristócrata de la corte local a pastelero, como resultado de los cambios sufridos en el territorio tras la anexión a Japón. Por otra, Kenwa era de esos que convierten sus debilidades en fortalezas, y no sabía darle mejor uso a sus carencias que el del ánimo en pos de conquistar sueños. Y él había nacido con el sueño de ser un gran guerrero.

Tal proyecto no se debía a una sed de sangre insaciable, sino a su preocupación por los que sí la sentían. De hecho, se sabía incapaz de dar la talla en épocas pasadas, cuando su ascendencia libraba batallas en nombre del reinado de las islas Ryu-Kyu. Si algo le preocupaba más que la violencia, era el desamparo del sufriente: la imposibilidad de combatirla, y por tanto, la necesidad de dotarse para tal fin sobre el sólido terreno de uno mismo.

Contar con la base de ambas piernas, la amplitud de posibilidades de las manos, el escudo portentoso que supone la mirada, la capacidad de congelar la mente y el corazón para no cometer errores impulsivos… ¿A qué mayor botín puede aspirar un descendiente de samuráis, en tan pobres condiciones, si no al autocontrol y la consecuente resolución frente al peligro?

Bueno, la fortuna no le había sido del todo ingrata al respecto: a los 10 años su capricho había sido escuchado y, en las posibilidades de su actual estatus social, sus padres le habían asignado la tutela de un viejo criado en el aprendizaje de artes marciales, al menos para que canalizase de alguna forma sus frustraciones físicas y generacionales.

Ahora, a poco de cumplir los 13 y de ingresar en el instituto de Okinawa, tras el desengaño de descubrir que allí no se enseñaba esa materia que había aprendido a amar, estaba a punto de ser confiado al legendario Yasutsune Itosu.

Esta vez no habría vuelta atrás: si a las órdenes del maestro de maestros no acababan de fortalecer su cuerpo y su espíritu, abandonaría para siempre la aspiración de trascender como héroe. Algunas promesas, por radicales que parezcan, resultan fáciles de formular cuando apelan a los deseos más profundos.

MATANZAS, 2011

Por aquellos días mis dramas se reducían a las matemáticas y a la “falta de jevitas” en mi historial. Parece risible ahora, pero hay que ver cuánto afectan ambas asignaturas a un estudiante promedio de secundaria, y la “Enrique Betancourt Nenínger” no era excepción. En medio de tal debacle conmigo mismo, a mis manos llegó Kickboxer, una película de Jean-Claude Van Damme.

Aunque nada tenía que ver con la tradición en la que me vería inmerso al poco tiempo, el boxeo tailandés allí exhibido, conocido como muay thai, me conquistó como bien lo hubiera hecho cualquier otra disciplina. En los rodillazos, saltos coreográficos y demostraciones de testosterona propias del cine varonil de finales de los 80 había quizá un prototipo machista que me interesaba poco seguir, pero sí una noción de autoestima intrínseca que atenuaba los efectos de tanta bestialidad y le hablaba a mi yo interno.

“El artista marcial debe ser ejemplo ante la sociedad”

En el aplomo que demostraban aquellos luchadores al calor del kumite (otra de las técnicas de combate), yo encontraba un modelo de actitud ante las adversidades del momento, no demasiado ajenas a cualquier estudiante introvertido: la salud, la estética, la incomprensión, la desorientación vocacional, el reguetón circundante… El mundo, de cuyo fin se hablaba con antelación por la moda del calendario maya, me resultaba tan frustrante y amenazante como para decidirme a encararlo no solo desde el intelecto, sino también desde lo físico.

Entre todos los recientes descubridores de esa joyita, quemada en un DVD reescribible que nos pasábamos de mano en mano durante las clases, y nos turnábamos para consumir en casa, solo uno practicaba artes marciales con anterioridad. En concreto, el suyo era un estilo llamado Shito-ryu, del que nada conocíamos en particular. Entre los que por embullo decidimos sumarnos, solo yo continué más allá de la primera asistencia, y eso que me sentí extenuado apenas con los calentamientos.

Desde luego, la guía atenta de un buen sensei (instructor),como René Romero Mesa, resulta siempre esencial para captar la motivación de un recién llegado, y más si este último es tan patoso y tímido como seguramente parecía yo. En el dojo (esa palabra japonesa cuyo significado literal es “lugar del despertar”), aunque el color de las cintas establezca cierto rango entre los alumnos, y los nuevos no usen el tan ansiado kimono antes del primer examen, debe primar un espíritu común e incluyente, el que permite a todos alcanzar la misma plenitud física y espiritual del karate.

En la inmensidad despoblada de la escuela primaria naranjaleña Seguidores de Camilo y Che, los lunes, miércoles y viernes a las cinco de la tarde, y durante un par de horas o más, percibía ese espíritu. Durante casi un año que permanecí, tenía sentido llegar a la casa, cambiarme de ropa, merendar algo y priorizar aquello antes que las tareas: era una familia escogida, una hermandad con saludos identificativos, un voto de sudor y recompensa.

Mientras poco a poco asimilaba movimientos que en breve me salían solos, comprendía por primera vez la esencia misma de los deportes colectivos. Pocas veces he formado parte de un equipo tan cohesionado, respetuoso y entusiasta, sin la rivalidad interna que cabría esperar desde el desconocimiento ante un ambiente supuestamente competitivo y violento.

Si bien tardé un poco en ser designado para “combatir”, término para nosotros contrario a la brutalidad que desprende en otros contextos, admiraba a los de más experiencia cuando los veía enfrentarse a la señal del sensei. A veces, por la celeridad o el equilibrio logrados, y otras por la nobleza y dignidad con que se mostraban implacables, sin asomo de arrogancia o saña hacia el contrario. No excluyo la posibilidad de que por ahí haya algún pedante con varios dan (niveles obtenidos en el ámbito), malogrando enseñanzas y haciendo abuso de sus habilidades pero, ciertamente, no en mi dojo.

Como máximas a transmitir de generación en generación, fui instruido en varios acápites por mis compañeros, muchos de ellos menores que yo en edad y estatura: la importancia de sostenerme en una sola pierna para practicar la elevación de la restante; la manera adecuada de patear el saco, evitando sobre todo la fractura de los dedos de los pies; el cuidado de las muñecas y nudillos al asestar puñetazos; en ratos libres, el hábito de dar golpecitos con un pequeño palo a lo largo de ambas tibias, para endurecerlas y evitar fracturas; las vueltas carneras, que desde entonces no me han salido la mitad de bien y seguras; la memorización de números y palabras en japonés, sin enciclopedismos sobrantes; los saltos con patadas en el aire, más complejos de lo que pudieron parecerme en un inicio…

La correcta ejecución de esas solemnes ceremonias llamadas katas, con los movimientos generalmente circulares y secos que caracterizan al Shito-ryu, fueron mi principal obsesión en ese período inicial donde no me correspondía combatir. Tanto así que dejé de dar importancia a quién y bajo qué preceptos había fundado nuestro estilo, y cuando uno de los monitores me hizo una pregunta básica al respecto tuve que asumir el castigo por mi descuido: una larga serie de flexiones.

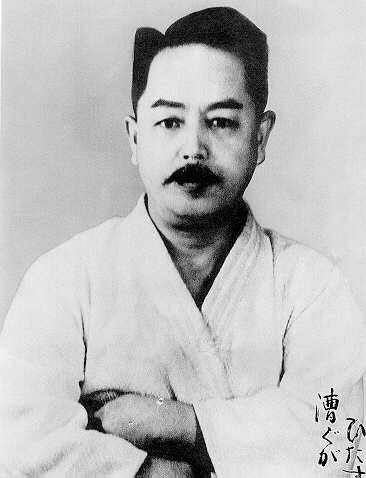

“Kenwa Mabuni, Kenwa Mabuni, Kenwa Mabuni…”, repetía entre plancha y plancha, jurando no olvidar jamás al hombre bajito de la foto, perennemente colocada junto a nuestro emblema.

OKINAWA, 1939

En Iniciación al Karate-Do, su libro acabado el año anterior, Kenwa le había acuñado el nombre de Shito-ryu a su estilo. Para entonces, este se había convertido en el culmen de su aprendizaje, y contenía la sumatoria de cuanto le habían aportado sus diferentes maestros.

A ellos les debía toda la persistencia del legado que con 42 años estaba dejando. De no ser por aquel sueño del que despertó mucho atrás, presa de la ansiedad, quizá no hubiese dedicado tantos esfuerzos a luchar contra un nacionalismo burdo, prejuiciado contra el karate por ser “cosa de chinos”, o a la legitimación de las artes marciales como un valor digno de arraigar en todo el Japón, contrario al secretismo con que se mantenía vivo.

Se le hacía imposible olvidarlo, mas no era ese su objetivo tampoco. Al contrario; gustaba de revivir la sensación de aquella estancia poblada de sabios, confluidos todos en la demostración magistral de su unión de fuerzas, con un Mabuni atónito en medio del tatami e iluminado ante tal conjunción de influencias.

Esa simple ilusión le había impulsado más allá de su horizonte como oficial de policía, para convertirle en una especie de leyenda viva que recorría las islas japonesas, de exhibición en exhibición, en busca paralela de adeptos y perfeccionamiento. Nadie daba crédito a su impresionante memoria al hablar del tema, ni a su ecuanimidad al justificar la anuencia nacional de estas.

Él lo consideraba parte de su deber, tanto como dedicar diariamente una kata a un fallecido mentor, otro elemento de pasmo popular a su alrededor.

Al fin y al cabo, después de la Gran Guerra, el mundo no parecía un lugar más seguro. Como el Japón tradicional, Okinawa tenía mucho que perder, al margen de su antiquísima independencia, si no combatía su pequeñez a través de una u otra forma de lucha. Y en eso, en ser consciente de su debilidad y saber combatirla, Kenwa Mabuni estaba bien preparado.

Además, ¿por qué no habría el Shito-ryu de trascender el tiempo y las fronteras fuera del archipiélago nipón? ¿Acaso su poder debía quedar, como fuego fatuo, prendido a la tierra de sus forjadores?

En absoluto. El país que vio nacer su creación había sido hasta el momento el escenario requerido para asentarla, pero el descendiente de guerreros serviría de puente entre ella y futuros guerreros de cualquier parte. Sabía que burlaría las olas a su alrededor y, como un movimiento ondulado de defensa a la altura del pecho, se transmitiría de un destinatario a otro.

“Dos personas que se encuentran frente a frente, envueltas por la armonía”, rezaba el principio y la aspiración mayor de su disciplina. Tal vez refiriéndose a todo par de adversarios, o tal vez a sí mismo delante, en espíritu, de cada contendiente.

MATANZAS, 2012

En aquel mes de enero, un déficit de profesores de Español en la secundaria implicó la masiva incorporación de estudiantes a la alternativa de los repasos. Sí, nada que ver con las convocatorias abiertas a matricular en Shito-ryu de las que se encargaba mi sensei; en esta última paradoja pensaba cuando tomé la decisión de abandonar el dojo.

Bajo la razón, no sé si la excusa, de mantenerme a flote en el escalafón y alcanzar el preuniversitario en medio de la visible competencia que primaba en mi curso, maldije el choque de horarios entre mi única práctica deportiva hasta entonces y la inoportuna asignatura, mientras colgaba para siempre el kimono.

Sí, para entonces ya lucía el atavío completo de karateca, con el emblema cosido a la altura del corazón en rojos y negros realmente hermosos. En verano había obtenido el cinturón blanco superior. Y según el profe René, para rematar, era bueno, mejor de lo que yo mismo pensaba. Sobre todo con las piernas: incluso en mi primer combate, al parecer, había causado asombro sin darme cuenta al vencer a mi oponente, un cinturón marrón, con una patada giratoria inesperada.

El deporte nunca me dolió tanto, ni siquiera en la forma de un pelotazo no anticipado, como cuando calculé cuánto extrañaría a la pequeña Dianne, a Bombero, a Oslay, a Yordan, a Carlitos y al otro Carlitos, a numerosas caras cuyos nombres creí que jamás olvidaría, a René… Los ecos de sus gritos parejos durante las rutinas, siempre a la misma hora, tardaron en dejar de resonar en mis oídos, como si una parte de mi ser permaneciese en el local de entrenamiento.

Supe dar más de una vez la cara a adversarios que me superaban en tamaño, habilidad y experiencia, pero no al sensei para anunciarle que me retiraba. Le rogué a mi padre que lo hiciera por mí. Fue un viernes, en el horario de anochecer temprano. Yo, refugiado en la casa y en una película de Van Damme, por un instante sentí que se había cerrado un círculo tristemente perfecto.

No obstante, enseguida advertí que el tiempo se encargaría de corregir mi punto de vista, y de mostrarme cuánto hay de guerrero en alguien fuera del tatami.

Con un grado de meditación que sin el Shito-ryu no hubiese logrado, auné la madurez suficiente para comprender que las amenazas no siempre vienen hacia ti en la forma de un puño pérfido del cual defenderse. También hay cúmulos de circunstancias, carencias, decepciones, ante las que no dan abasto brazos y piernas.

Para ello, de su isla a mi isla, de su tiempo a mi tiempo, Kenwa Mabuni me mostró el camino.