Creo que la palabra otaku la aprendí en el pre. Ya yo lo era, pero sencillamente no sabía cómo nombrarlo. Poseía la certeza de que al mundo le faltaba un vocablo; sin embargo, ignoraba cuál. Por ello empleaba las expresiones de mi madre y de todos aquellos de mi edad que se creían muy adultos y soñaban con blins blins de oro o ir a un concierto de El Insurrecto en el Capri o tan serios que con 16 años ya se les fruncía el ceño como cuero viejo. Según la pura me gustaba ver “muñequitos chinos” –siempre lo acompañaba con un “te vas a volver bobo”– y para la gente de alma vieja o adelantados a su tiempo de mi generación éramos “mangas mongos”.

Siempre pensé que cuando creciera mi lado otaku quedaría atrás, que lo sustituiría por documentales de National Geographic donde te explicaban los rituales de apareamiento de los leones o dramones que te hacen replantearte el sentido de la vida; sin embargo, no resultó así. Estoy a un paso de los Ta y aún veo “muñequitos chinos” como si fueran espaguetis con bastante salsa, aún soy un manga mongo, aún soy un otaku.

Quizás en algún punto me sentí mal al respecto. A veces uno reflexiona que el niño interior debe dejarlo atrás, esconderlo en los patios de juegos de la memoria y regresar ahí por los toboganes de la nostalgia solo cuando necesitemos escapar del precio de la carne de puerco, del apagón que te corta el sueño, de los boteros neoespaciales. No obstante, concluía que, si la gente consumía reality shows y películas de pobres guiones y exceso de efectos especiales como helado de chocolate, qué problema había con mis espaguetis. Aquí todos se jactan con lo que quieren y con lo que pueden.

Además, tengo un primo que sobrepasó los ta por mucho, tiene una hija adolescente y otro un poco más pequeño y aún los disfruta con vehemencia. Por lo que he hablado con él es uno de los Otakus originales. Me confesó que en su tiempo no se perdía un capítulo de Voltus 5 o de Mazinger Z. De este último aún me parece raro la robot gigante que lanzaba sus senos como cohetes, pero créanme: la imaginación de los japoneses puede llegar a ser tan hermosa como tan extraña.

Con Voltus 5 ocurre un fenómeno muy curioso en la Isla: se convirtió en un referente, incluso para aquellos que no consumen anime. Hace poco repitieron la película que en verdad son cinco episodios de la serie que unieron y Facebook se llenó de posts de personas que se sentaron frente al televisor para irse a montar cachumbambé con su niño interior en el patio de juego. Cuando un audiovisual se pega tanto –y no hablo de lo más pegado de Piso 6– que nos lega expresiones en el habla, sabemos qué tan hondo caló. Cada vez que hace falta reunirse en algún espacio u organizar formación, como el matutino de una escuela, no falta quien diga: “Vamos a unirnos como Voltus 5”.

Por esa habilidad de la televisión cubana de no permitir que olvides, quizá porque el olvido es una de las tantas formas de la muerte, y por ello te repiten y te repiten las mismas series y programas, yo también tuve una buena rebanada de cake de cumpleaños con Voltus 5 con su espada laser y de las tetas misiles de Mazinger.

No obstante, como tal, el anime que marcó a mi generación fue Naruto. Casi todos empezamos por ahí. No lo trasmitían por la TV y esos afortunados que tuvieran computadora o un VCD o DVD se pasaban los episodios entre unos y otros y era como droga en Mp4. Resultaba muy difícil no engancharse. Luego llegaron otros como Bleach o Hunter x Hunter o One Piece. Para los que pregunten, les diré que ese último es mi preferido, y para los que no lo hagan igual se los digo.

En la vida, aunque duela reconocerlo e incluso el espagueti, todo en exceso es malo. Recuerdo en la vocacional un muchacho que corría con los brazos extendidos hacia atrás como los personajes de Naruto e iba y venía por los pasillos así o afirmaba que las noches de luna llena podía controlar el agua con su mente. Sin importar la edad podemos repletarnos de lo que queramos, pero tengamos cuidado con una indigestión mental o cultural.

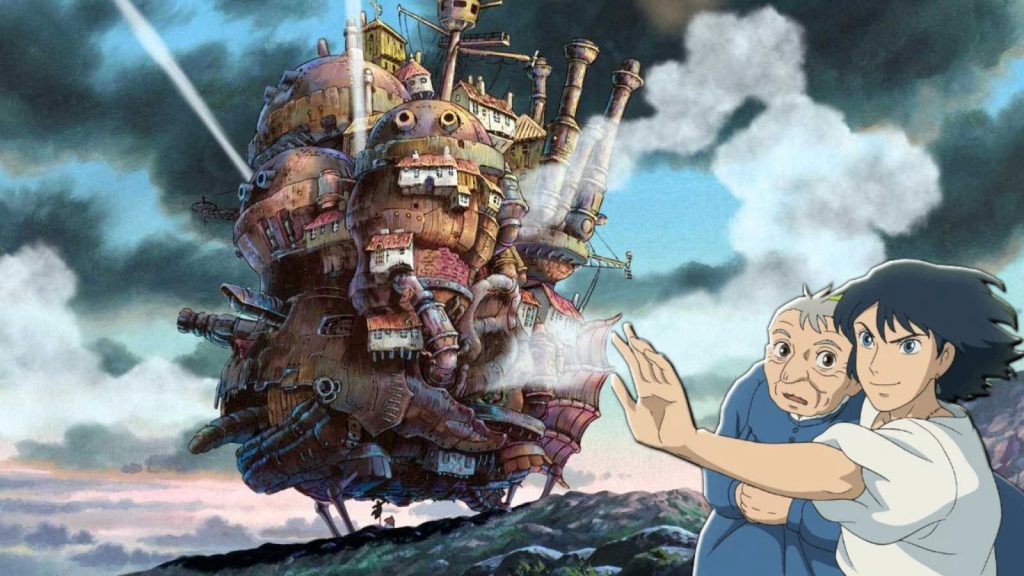

Permítanme aclararle a aquellos que no pueden vivir sin referencias que el anime posee muchos géneros y formas y que algunos de sus productos son en extremo hermosos, incluso para el canon de los críticos de bolígrafo rojo y que todo lo critican. Ahí se encuentran las películas del Estudio Ghibli –La princesa Mononoke, El castillo errante de Howl, entre otras–, donde uno se percata de los mundos tan bellos, tan llenos de movimiento, que pueden surgir de la animación y te provocan pensar que a este mundo, el de las Carpatis y las grúas bocarribas, le falta un poco de agitación y acuarela.