Uno de los mayores misterios de la cultura lleva, por su personalidad, intereses y resultados, el nombre y la figura de cierto especialista en el público. Le llamo así porque dicen muchos, o se han empeñado en decir, que están los directores-artistas, los directores-artesanos, los directores-técnicos, etc., pero esa otra categoría también existe. La audiencia, como confesó alguna vez, reaccionaba a sus estímulos en dependencia de la emoción que buscaba obtener. A la hora de coger en la palma de su mano las expectativas de un patio de butacas, nadie como él ha atrapado tanto aire comprimido ni mantenido despiertos a los más cansados.

A día de hoy, en vísperas de que se cumpla su aniversario 124 de nacimiento, es inagotable e imposible de calcular y valorar cuánto le debemos al patrimonio de un creador tan británico, americano y universal al mismo tiempo como Alfred Hitchcock. Además de ayudarnos a ver el mundo mejor, en masculino y en femenino, en blanco y negro y en color, en plano detalle o en combinación de travelling en gran plano general con zoom…, en casi todo audiovisual que se respete (y nos respete), entre los que hoy se premian y nos entretienen, encantan o fastidian por igual, se parte de premisas suyas, o que hizo suyas por el simple motivo de saber aplicarlas mejor que nadie.

Desde el guiño de ojo final que nos dirigía, usando a la actriz Barbara Harris como médium, en Trama macabra, su última película (casi lo mismo que decir última obra maestra), el cine parece venido a menos, como un buque que demora en hundirse hasta que los espectadores no podemos más de la tensión. Sí, persisten estupendas mentes y corazones tras bambalinas en la lucha por sostener el prestigio y la mítica de una industria, pero en cada mirada socarrona que el Maestro proyecta desde las fotografías es como si los retara a todos a llegar a su altura alguna vez. Y en el fondo, tal cual anda el panorama, quizá no le molestaría que sucediera: más bien al contrario.

Cuando en horas de la noche sabatina nos sumamos a cualquier mediocre búsqueda de personas secuestradas, o a la desactivación de una bomba en un área atestada de gente, o a la percepción de que algo o alguien convive con nosotros sin dejarse ver en el solitario caserón, a menudo asistimos a la versión avejentada y tantas veces vulgarizada de lo que en su momento él supo transformar, de artilugio narrativo, en una forma de arte. Los thrillers de ahora se parecen demasiado unos a otros, y no siempre tendremos a gente tan bien bebida de “Hitch” como Polanski, De Palma, Tarantino, Joon-Ho, Shyamalan o Del Toro para recordarnos que no hay que temer a los tópicos si la visión del director poco tiene de tópica.

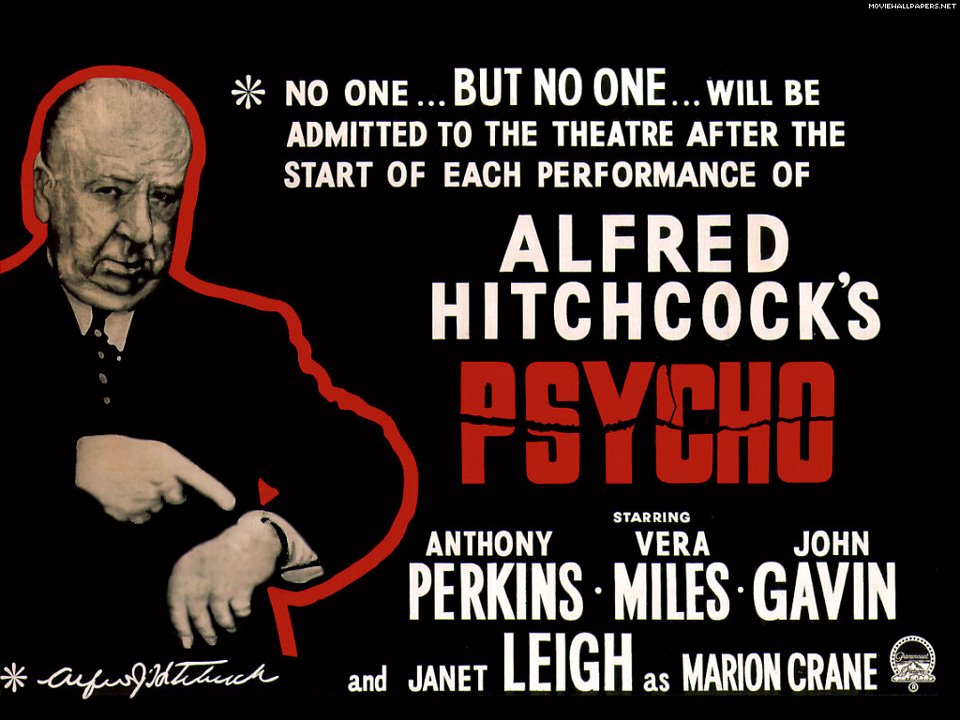

Suspense le llaman algunos a ese artilugio narrativo transformado en forma de arte, y le colocan al de la papada inconfundible el epíteto de Maestro del Suspense. Una manera eficiente de crear fascinación en torno a su oronda figura y permitir que descubramos, tras los escalofríos de la mansión Manderley o una sinfonía de cuchilladas bajo la ducha, no ya una filmografía atrayente por la forma en que está perpetrada, sino unas cuantas decenas de lecciones magistrales sobre cómo se deben lograr las películas.

Su huella abarca mucho. Sentado en su silla marcada y encorbatado hasta la frialdad, ha echado infinidad de vistazos cálidos, necesarios y lúcidos a las complejidades y sensibilidades del ser humano: desde un hombre (espía) que antepone el deber hasta una mujer (espía) que antepone el amor (Encadenados, Cortina rasgada, Topaz); desde un estrangulador de viudas alegres o perturbado asesino en general (El enemigo de las rubias, La sombra de una duda, La soga, Extraños en un tren, Frenesí) hasta un héroe indeciso y decisivo en el curso del destino (Los 39 escalones, El hombre que sabía demasiado, Con la muerte en los talones, Cortina rasgada, Topaz); desde un terrorista de andar por casa y atentar por doquier (Sabotaje) hasta un falso culpable sumido en la angustia de saberse inocente (Saboteador, Yo confieso, Falso culpable, Frenesí), tenga el rostro de Bob Cummings, Gregory Peck, Montgomery Clift, Henry Fonda, Cary Grant o Jon Finch. Con tantos vistazos a lo más difícil de narrar o explicar, y narrado y explicado con esa claridad tan directa y amena que solo permiten las cámaras pero que aparentemente dominan pocos de quienes saben usarlas, podríamos estar hablando del cineasta clave para comprender el siglo XX.

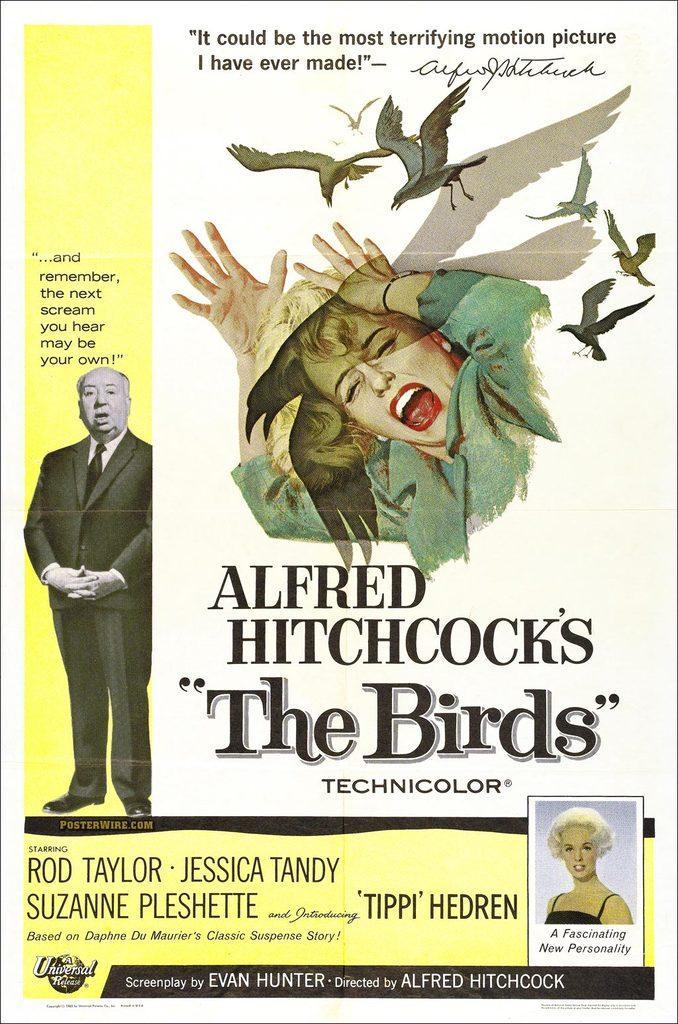

Hasta del cine se sale esa invasión de talento con que Hitchcock se cierne sobre otras esferas, como los pájaros encima de Bodega Bay: el psicoanálisis, la pareja, la gastronomía, los cuentos de hadas (con su reverso tenebroso, sin atenuantes), la moda, el erotismo, la arquitectura, la criminología, los medios de transporte… Es lo que tienen los eruditos, por más que no estemos acostumbrados a reconocer que los ha habido trabajando en el negocio del celuloide como bien pudieron elegir volcar su brillantez en élites más refinadas y exclusivas. Sin ir más lejos, su compositor desde Pero… ¿quién mató a Harry? hasta Marnie, Bernard Herrmann, el de los afiladísimos violines de Psicosis, no es peor en lo suyo que Richard Wagner cabalgando al frente de las valquirias. Dicen que una muestra de genialidad suele ser el saber rodearse de genios.

Tan solo mirando a través de un cuadrado formado entre sus manos, y poniendo en marcha tanto un rodaje como la capacidad de su prodigioso cerebro, nadie ha propuesto tantos ensayos, tesis e hipótesis sobre el lenguaje cinematógrafo más sesudos que los suyos sin necesidad de dejarlos por escrito; ni siquiera sus estudiosos más obsesivos, ni los mismísimos cineastas que, como Truffaut, tuvieron la suerte de entrevistarle y extraerle a la par anécdotas que teorías, pues en persona tendía a barrer hacia dentro y subvaloraba parte de su propio mérito.

Por cierto, quienes crean saberlo todo de Hitchcock a través de El cine según Hitchcock, o ese libro de Chabrol y Rohmer titulado igual que el de Guillermo del Toro, o los documentales que sigue nutriendo su leyenda, o las declaraciones de sus colaboradores… Nada, no existe material de apoyo lo suficientemente abarcador para preparar una idea simplificada de lo que supone el autor de Con la muerte en los talones, película insignia, entre otros motivos, por ser tan dispersa en su sentido como él en su definición.

Al menos sí conocemos que desde niño le temía a la policía y a todo mecanismo de control, de ahí paranoias desasosegantes como Los 39 escalones; que el caballero las prefería rubias (le faltó Marilyn) y podía llegar a acosarlas, de ahí lo sublimes, modernas y sensuales que inmortalizó a Grace Kelly, Kim Novak, Eva Marie Saint, Janet Leigh o Tippi Hedren (lo cual es olvidar que actrices morenas estuvieron igual de sensacionales bajo sus órdenes, como Teresa Wright o Jane Wyman, y que rubias menos típicamente hitchcockianas como Marlene Dietrich o Vera Miles no se quedaron atrás), y debido a ello quizás en esta época sí podría justificar un poco mejor su fobia policial; que los trenes le maravillaban tanto o más que a Buster Keaton, y de inmediato en mi memoria suenan las sirenas de Alarma en el expreso, Extraños en un tren o Con la muerte en los talones; que acuñó el apellido de McGuffin a esos objetos que centran la intriga y la acción sin que se nos revele la funcionalidad que cumplen en la historia, más allá de cómo permiten relacionar a los personajes o explicar la conducta de algunos de ellos (el término “39 escalones”, la identidad impenetrable de George Kaplan, el dinero envuelto en periódico en Psicosis, la fórmula secreta de Cortina rasgada), y gracias a eso hemos analizado con más gracia el “Rosebud” de Welles y el maletín errante de Tarantino…

Continuamente leemos, aprendemos y decimos tanto de su persona que no alcanzamos una conclusión. La técnica, la narrativa y la retórica se le quedaron cortas tan pronto que sus admiradores diarios solo aspiramos a captar retazos del misterio de vez en cuando, como al deleitarnos una vez más con La ventana indiscreta y descubrir algo que todas las veces anteriores escapó a nuestro gustoso fisgoneo; o al repensar Encadenados y confirmar que la historia de amor interesa más que todas las conspiraciones nucleares del mundo; o al adentrarnos en Alfred Hitchcock presenta y en esas obras maestras de menos de una hora que componen la serie.

La mejor manera de llegar a Hitchcock deriva en muchas. Por ejemplo, consumir todo tipo de cine de terror y acabar percibiendo que las arterias de este género conducen a Psicosis, la obra que bombea hacia atrás, camino de los monstruos ominosos de la Universal, y hacia delante, camino de los monstruos sin maquillaje que solemos cruzarnos y saludar en la calle; desempolvar obras de época que, como Posada Jamaica, no solo funcionan estupendamente, sino que hallaron su fin con el fracaso de una maravilla como Atormentada, la que le decidió por las ambientaciones contemporáneas en su plasmación de sentimientos y sensaciones sin época fija; o acceder, con las facilidades de Internet, a las herramientas ortodoxas para enhebrar un guión, aprenderlas, contemplar cualquiera de las escenas en que James Stewart sigue a Kim Novak en Vértigo e intentar traducirla por escrito, para acabar descubriendo que no se puede porque lo obtenido en pantalla es fruto de la planificación autoral de un genio de la imagen en movimiento.

El mundo que nos propone es tan elegante, divertido, violento, romántico, enérgico, simétrico e impredecible, que cuesta rechazarlo. Tal vez salgas a la calle y seas confundido con un agente secreto y obligado a vivir múltiples aventuras. Puedes casarte con el hombre de tu vida y descubrir cuánto le atormenta el fantasma de su esposa muerta tras las verjas de la mansión. Tienes el privilegio de presenciar un complot “con M de Muerte” y aprender de las más exquisitas mentes criminales. Y si un extraño en un tren te propone borrar de tu vida a la persona que te la hace imposible, a cambio de que hagas lo mismo para él, ¿aceptarías?

Por lo pronto, uno acepta instalarse en dicho mundo durante una buena cantidad de películas sin cansarse de la estancia; de hecho, es un error creer que se abandona a Hitchcock cuando se consume algo totalmente diferente, ya que permanece ahí, en nuestro subconsciente, como los recuerdos de Rebecca, Carlotta o la Sra. Bates.

Ahora bien; todo conocedor del Maestro se cuidaría de las conversaciones sentado a una mesa. Como reveló a Truffaut, podría haber una bomba debajo y usted no saberlo. Eso sí, quedaría satisfecho de haber contribuido a provocar en los del otro lado, los que sí sabemos, una emoción: la emoción del suspense, necesaria lo mismo para contar una comedia como Matrimonio original que un drama judicial como El proceso Paradine, excelentes por desconocidas que estén. Lo que hace falta para lograr eso, a su manera, es un misterio continuo.

Aunque cumplas 124, Hitch, a cada película estás más joven. ¿Cuál es el secreto?