El circo: malabares de la subsistencia . Fotos: Raúl Navarro González

Vamos al circo irremediablemente. Vamos al circo porque en la arrocera los granos flotan en el almidón sin cocinarse por culpa de los cortes de electricidad, y la ropa lavada del día anterior yace en la cama en espera de que tú la organices en el escaparate. Vamos al circo para sentir que la vida no se nos va como el agua por el tragante del lavamanos, en las mismas espirales una y otra vez.

Vamos al circo, porque esta mañana al agacharte a recoger una chancleta escuchaste cómo una vértebra te traqueaba y te imaginaste como un muñeco descoyuntado por el “niño tiempo”. Vamos al circo en busca de un poco de oro fantasía o la fantasía de oro. Vamos al circo para que nos engañen.

Por ello ese domingo me dirigí a la Carpa azul del Circo Nacional de Cuba que estaba de paso en la ciudad. Ellos montaron sus instalaciones en la Plaza del Viaducto, un descampado largo en que la mayoría de su superficie es de tierra y yerba.

Con tanto encima -el calor, la letanía del huevo y la masa cárnica, la mente de mi abuela postrada-, necesitaba que me mintieran en la cara y yo, sencillamente, sonreír como idiota. Quería cronicar, además, en qué pensaba el acróbata en los segundos que estaba en el aire antes de que las manos de su compañero lo agarraran: ¿la cuenta por pagar de la luz?, ¿el SMS que le enviaron que rezaba “no me escribas más”?; y si los payasos lloran cuando nadie los observa; también si ellos, como muchos de nosotros, debían hacer malabares en este gran espectáculo circense en que a veces se convierte Cuba.

Esa tarde cayó un aguacero torrencial, de los que uno espera que arrastre los malos humores de la tarde; no obstante, de tan fugaz, lo único que logró fue que emergieran los vapores acumulados del día. “Cuando llega el circo llueve, aunque no suceda hace siglos”, me comentó Belkys Cause López, la directora de la Carpa Azul, unos 20 minutos antes de iniciar el espectáculo. Nos encontrábamos en la parte posterior de la carpa a donde me había indicado el de la entrada que podía hallarla.

Mientras fumaba y fumaba, me preguntó, como yo soy de aquí, si volvería el aguacero. Imaginé que el humo de su cigarro se transformaba en un signo de interrogación. No sabía qué responderle, porque las nubes grises se apilaban por encima de nosotros y se tragaban los últimos latigazos de sol, pero no quería desilusionarla. Vine a ser engañado, no a engañar; pero tampoco quería matarle la ilusión, así que preferí callar.

Ella era una mujer menuda con la piel apergaminada de los trigueños que fuman en demasía. Sus músculos para sus 59 años no destacaban mucho, pero se mantenían firmes, como si hubieran perdido grosor, pero no dureza. Tal vez eso se deba a que desde los 17 años se unió al circo. Fue malabarista y trapecista; pero cuando cumplió cierta edad se retiró de los escenarios; mas, permaneció en dicho mundo en esto y lo otro hasta que la nombraran administradora.

Me contó que en sí el Circo Nacional lo conforman dos carpas principales: la Trompoloco, con sede permanente en La Habana, y la Azul. Esta última -que ella dirige- son los gitanos. Van de pueblo en pueblo. Levantan su tinglado, ofrecen par de actuaciones y cogen carretera hasta su nuevo destino; luego levantan su tinglado, ofrecen par de actuaciones y cogen carretera hasta su nuevo destino y así sucesivamente. La mayoría de los actores y utileros radican en La Habana, pero a veces el viaje se extiende tanto que el término hogar se vuelve difuso. Puede ser alguna gasolinera del camino donde se detienen a ir al baño y compran algo para llenar el tanque (el del estómago y el del ómnibus) o los cuartos de los moteluchos en que duermen mientras actúan en un sitio.

A Belkys no le preocupaba el tema de la recurrencia del aguacero solo por las dos funciones que le restaban ese domingo; sino también porque cuando concluyeran la jornada se debían trasladar hacia Humberto Álvarez, un pueblito en las cercanías de Cárdenas, a unos cuantos kilómetros de Matanzas, que fue donde consiguió hospedaje.

Ella se quejó que la noche anterior contaron con electricidad solo por tres horas y hoy el personal andaba cansado, matungo. Imaginen que un trapecista en medio de una pirueta diga voy a cerrar los ojos un segundo para echar “una pesca” o el equilibrista suelte la barra para aguantarse con la mano un bostezo. Además, allá en el campito donde pernoctaban, abundaban los mosquitos y gran parte del elenco se infectó de oropouche.

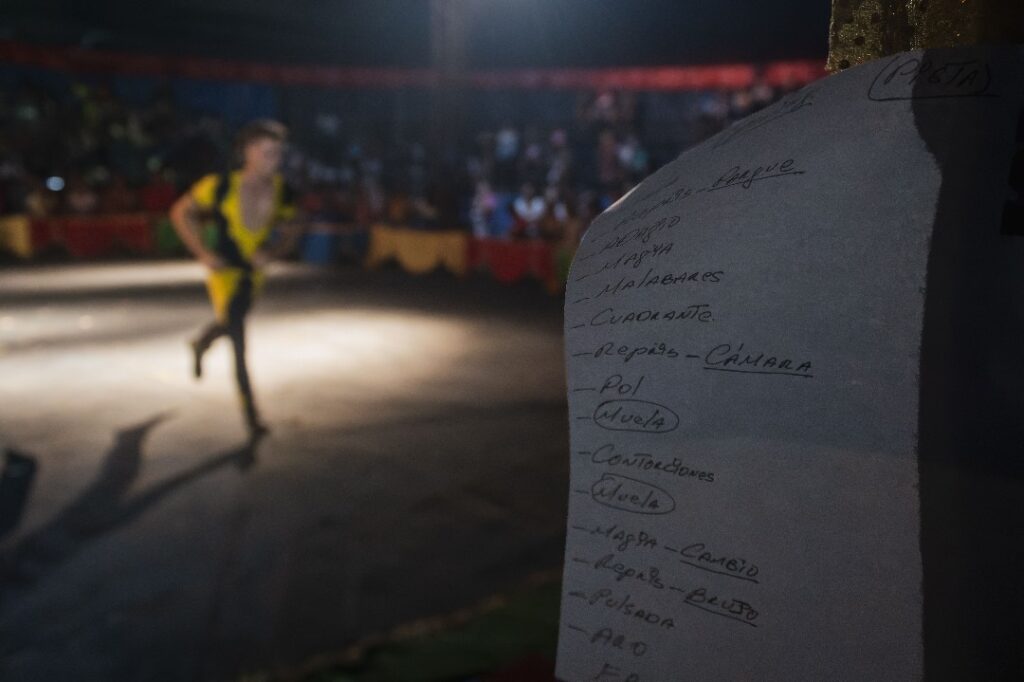

Mientras la entrevistaba, cerca de nosotros en un pequeño espacio rectangular, que funciona como camerino de campaña, de casa de campaña, se preparaban los artistas. El payaso se pintaba su gran herida roja en la boca. Uno de los trapecistas caminaba con sus manos como si para saludarlo hubiera que estrecharle los pies -en el Circo Beat todo está patas arriba- y otro de ellos, se encontraba rajado en el suelo, como si fuera una forma muy natural de sentarse, como cruzar las piernas o subirlas encima de una silla para que no te barran el calzado y puedas casarte.

Belkys al observar su celular se percató que faltaban tres minutos para comenzar. Me ofreció disculpas, lanzó el cigarro sobre la yerba mojada y se fue a apurar a sus muchachos.

Yo, mientras tanto, tomé asiento dentro de la carpa. El vapor ascendía desde el suelo y chocaba contra el techo de hule. Creaba una atmósfera densa y calurosa, como de niebla recién planchada. El agua de la tormenta se filtró por debajo de los faldones de la tienda grande y para uno acomodarse en las gradas o llegar a un semicírculo de sillas, las mismas de plástico negro de las escuelas primarias, que funcionaba como platea debía ensuciarse los zapatos. El escenario resultaba el único sitio con una cubierta de madera para que los artistas pudieran moverse sin que sus pies se atascaran en el fango.

Me posicioné en la parte alta de las gradas. Estas consistían en tablas ásperas colocadas en un armazón y que aseguraron con sogas. Temía por su estabilidad y la separación entre sus diversos peldaños. Si uno tropezaba fácilmente podía caerse desde una altura, en la parte más elevada, de tres metros.

El lugar olía a lo que imaginas que debe oler ni más ni menos: el aroma tibio de las rositas de maíz y el amelcochado de los caramelos que los niños trituran uno tras otro, como ilusiones que se les mueren. Mas, se mezcla con el tufo a sudor que provoca el calor y el de la yerba mojada.

Unos altoparlantes anunciaron el inicio del show. Se oían con interferencia, un poco fañosos, al igual que el de los estadios de béisbol. Con esfuerzo comprendo que el espectáculo se llama Evolución. Me gustó ese nombre. Al final vamos al circo a comprobar que existen individuos que sobrepasan la capacidad física y espiritual del hombre cotidiano: de la madre de mal dormir porque su bebé padece de cólicos, del vendedor de santorales y postales del corazón de Jesús que se sienta en quicios y portalones, del dueño del bar que la espuma de la cerveza le brota por las orejas, de ti y de mí. En fin, Darwin hace malabares encima de un monociclo con bolos y nosotros creemos que sí, que aún podemos evolucionar.

El primer número resultó unos ejercicios acrobáticos con unas cintas. En la parte alta de la carpa colocaron una barra de metal y de ella colgaba una soga y de esta unos pedazos de tela negra como largas cortinas. El artista enredaba las mismas entre sus brazos o sus piernas o su torso y realizaba diferentes maniobras. Trepaba hacia lo más alto y luego se dejaba caer entre giros y se detenía a pocos metros del suelo. Cuando ello ocurría, el público soltaba exclamaciones de alivio. Ellos habían sido engañados con eficiencia y estaban contentos por dicho motivo. A mí también se me escapa una media sonrisa de idiota.

El acróbata es un muchacho de tez negra y de cuerpo robusto. Sorprendía que con su constitución luciera tan ligero al tomar impulso agarrado de las telas y sobrevolar en círculos el pequeño escenario. Su vestuario se reducía a un jean gastado y una camisa oscura con unos ribetes dorados deslucidos. Reflexioné que, de hecho, en este aspecto se nota la precaria situación del montaje de los espectáculos de la Carpa Azul. Tratan de resolver con lo que hay a mano, con lo que consiguen aquí y allá, tal vez en ventas de garaje o con el propio escaparate de sus miembros. Ello amenaza la armonía del show, a la dramaturgia que debe notarse en los nimios detalles como la ropa que utilizan.

La soga que aguantaba las cortinas la sostenían cinco o seis trabajadores del circo. La jalan cuando el artista necesita elevarse o aflojan cuando corresponde acercarse al suelo. Me pareció un poco rústico este sistema. Pensaba que esto se realizaba con alguna maquinaria o contrapesos. Tal vez venía con la errónea idea que encontraría al Circo del Sol y este se halla más cercano a la lluvia que molesta, pero no refresca.

Estos trabajadores, me relató Belkys, a golpe de mandarria clavan estacas en el suelo que luego servirán como anclas para levantar la gran tienda, se encargan, además, de la seguridad o asumen como utileros. Según ella, económicamente, resultan los más afectados porque ganan solo 2250 pesos, aunque su labor conlleve bastante esfuerzo físico. Mas, me percaté de que ellos, cuando no jalaban la soga para alzar al acróbata o se cercioraban de que la gente no se colara por debajo de los faldones de la carpa, vendían entre el público rositas de maíz, chupa-chupas, caramelos o esos Pellys criollos grasosos que vienen en un nailon transparente; incluso, uno se dedicaba a hacer perros salchichas o jirafas con largos globos que luego le ofrecían a los niños o más bien a los padres de los niños. Ahí estaba su búsqueda.

Luego del acróbata aparecieron los payasos. Eran dos y representaron un sketch sencillo en que ellos peleaban por una muchacha que escogieron del público. Se propinaban patadas mutuamente con sus grandes zapatos en las posaderas o trataban de ahorcarse el uno al otro. Los infantes reían con sus mímicas y su parafernalia.

Yo recordé un cuento de Mario Benedetti. Un padre lleva a su hijo al circo donde se presenta un payaso muy afamado. Al terminar la función, el niño le pregunta a su viejo por qué, debajo de la pintura del maquillaje, el payaso se notaba triste. Supongo que debe ser desgarrador que incluso, si lleves una pena como un anzuelo dentro de ti, del que alguien jala y jala como si te fuera a pescar el alma, lucir alegre mientras te iluminen los reflectores.

Con Pedro Manuel Ascencio Moré, uno de los clowns, pude conversar unos minutos antes del espectáculo. Belkys lo llamó para que yo hablara con él por ser el artista con más antigüedad, aunque no sobrepase los 23 años. Él me narró que desde los siete se involucró con el circo, allá en su natal Ciego de Ávila, y que aquello que lo enamoró de ese mundo resultaba la misma Carpa azul que se llegó hasta allá en una de sus giras gitanas cuando era pequeño. En su tierra natal perteneció a varios proyectos circenses para niños. Con angustia me especifica que en su provincia en aquel entonces existían seis de estos y en la actualidad solo uno, y hasta ese peligra. Luego se traslada a La Habana donde se une a la Escuela Nacional de Circo.

Me confiesa que no constituye una vida sencilla, que ellos realizan un entrenamiento físico parecido al de los atletas, pero además deben practicar danza y actuación. Si busco una comparación de otro oficio tan exigente como el de ellos, solo se me ocurre el de aquellos que se dedican al ballet clásico. Además, ensayan constantemente y los pertenecientes a la Carpa Azul viajan con asiduidad; por tanto, no les alcanza el tiempo para casi nada más que dedicarse al circo. Ellos cobran según lo que se recaude en la puerta y su salario puede fluctuar entre los 5 000 y los 7 000, dinero que en la Cuba actual, como le espetaría Meñique al rey, es una bicoca o, como escribo yo, un eufemismo.

Tal vez por dominar esos detalles de antemano, mientras observaba a los payasos disputarse a la muchacha que escogieron del público, me vino a la cabeza el cuento de Benedetti. No sabemos debajo de esa boca roja y esos gestos desenfadados y caricaturescos qué pesares se esconden, cuánto esfuerzo se necesita para actuar una y otra vez, aunque traten de pescarte el alma, si cuando nadie los observa, lloran.

Algunos números se sucedieron: un malabarista que jugó con varias pelotas, aunque en tres ocasiones se le cayó algunas de ellas y debió disimular su fallo; otro acróbata que utilizó unas anillas, como las de la gimnasia, y mezcló su acto con algunos movimientos propios de los clubes de striptease.

Después le correspondió el turno a dos muchachos muy jóvenes, Leandro Jorro Peñate y Rocio Barroso Velazco, ambos de 17 años, naturales de Matanzas y estudiantes de tercer año en la Escuela Nacional de Circo. Esa constituía su primera presentación fuera de La Habana y desarrollaron un número basado en algunos cargues y contorsiones. Antes que iniciara el show, les había preguntado, por cuál motivo, incluso al ser tan jóvenes se habían decantado por ese estilo de vida. Él me respondió que por el “público”, ella que “por lo maravilloso y riesgoso”.

En mi casa mi mamá a cada rato repite la historia de una prima suya que cuando el circo visitó su pueblito se escapó de la casa detrás de él. Al transcurrir varias décadas desde entonces y al irse un poco el repudio y la sorpresa, se convirtió en una anécdota simpática para contar en las sobremesas.

Sin embargo, tanto el caso de la prima de mi madre, como las declaraciones de Leandro, Rocío o Pedro Manuel, demuestran que el circo siempre ha ejercido una fascinación para muchos. Para ellos es como adentrarse a una casa de los espejos, en que la realidad se distorsiona tanto que se transforma en fantasía; además, de disfrutar de una existencia errabunda, sin restricciones, sin redes que te esperen debajo por si fracasas. El circo constituye o constituía el lugar al que Pinocho, como otros muchos niños, huyó; donde se refugiaron esos que la sociedad esquinaba por extraños o extraordinarios: las mujeres barbudas, los enanos con hidrocefalia, las chicas lobos, los flautistas de cobras, los amantes de los leones.

El mago Adrián apareció más tarde en el escenario con una guillotina pequeña, pero lo suficientemente grande para que cupiera una cabeza humana. Primero colocó un plátano macho para demostrar qué tan peligrosa era y que, por lo menos, a primera vista no había engaño. Las hojas de metal del aparato se apreciaban oxidadas y para cercenar el vegetal requirió dos cortes. Pobre María Antonieta si tropezaba con dicho artilugio. Hubiera podido morir lo mismo por decapitación que por tétano. Una modelo se posicionó debajo de la cuchilla, pero al descender esta la muchacha salió ilesa. Escuché los suspiros de alivio del público. De nuevo, la estafa se había consumado

Otra vez reflexioné gracias al óxido de la guillotina que ahí, en la Carpa azul, se trabaja así, como se puede, con las mismas limitaciones que posee el arte, sobre todo aquel que requiere una producción compleja, en un país del tercer mundo y sobre todo una manifestación que quizás no sea en las que más se invierte en la Isla.

Belkys me había explicado que ellos reciben muy poco apoyo externo. Casi todos sus gastos deben solventarlos con lo recaudado en la puerta. Hablamos desde la transportación del personal y de la tienda -para lo cual debe gestionar camiones cada vez que se trasladan- el hospedaje, la alimentación, la compra del vestuario y la utilería, el pago a trabajadores y artistas. Por tal motivo a veces la cuenta no da y se nota como, aunque quisieran realizar funciones más grandiosas, con más aparataje, con más fantasía 2000, se deben conformar y tratar de ofertarle al público el espectáculo más digno posible entre lo que cabe.

Unos minutos después concluyó la función, luego que presentaran al elenco y pidieran un fuerte aplauso para ellos. Esta sería la primera de las tres que realizarían ese domingo lluvioso. Luego regresarían a su albergue en el pueblito de Humberto Álvarez, a merced de los mosquitos y el oropuche. Curarían sus ampollas, tratarían de dormir para que los músculos no se engarrotaran y cenarán lo que Belkys pueda conseguir.

Nos vamos del circo conscientes de que en la casa nos esperan los mismos muebles que necesitan cambiarles el forro ennegrecidos por el sudor de cuando te recuestas en ellos sudado por el corretaje del día y un congelador en que la jaba blanca donde guardas el pollo de la dieta se camufla entre tanto hielo que parece que tienes el refrigerador vacío. Nos vamos del circo con la misma artritis, con los mismos tirones en la ciática. Nos vamos del circo con la idea que necesitamos la fantasía, aunque sea de cartón y plástico o se haga en una carpa que de tantos agujeros su techo luce como el manto de la noche. Nos vamos del circo con la certeza de que algunos engaños valen la pena. Me fui del circo mientras sonreía como un tonto irremediable.