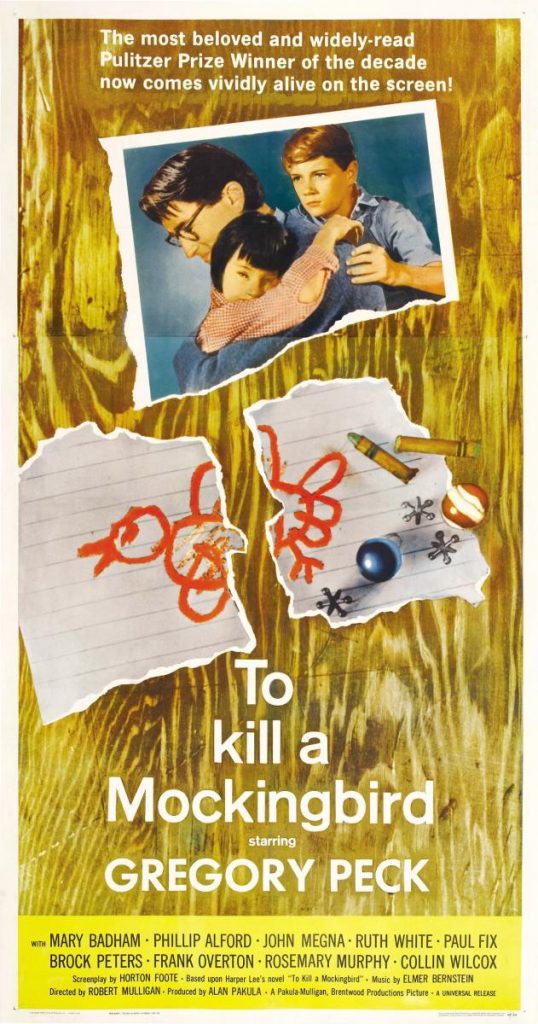

Ficha técnica:

Título original: To kill a mockingbird

Nacionalidad: Estados Unidos

Año: 1962

Dirección: Robert Mulligan

Guión: Horton Foote

Fotografía: Russell Harlan

Banda sonora: Elmer Bernstein

Reparto: Gregory Peck, Mary Badham, Phillip Alford, Brock Peters, Robert Duvall, John Megna, Paul Fix

Cuando nos sumergimos en estas imágenes nostálgicas y oníricas empezamos a reconocernos todo el rato, al menos, quienes alguna vez hemos jugado al escondite, o atribuido la maldad de nuestra imaginación a adultos extraños y hoscos desde una distancia prudencial, o vivido un verano mínimamente tan saludable y feliz como cualquiera de los aquí descritos; pero aunque hayamos tenido nuestro Macon particular con calles hechas para correr, portales luminosos y otros siniestros, pocos amigos para siempre y muchos de nombre borroso, recuerdos agradables y otros aterradores, no todos han tenido la suerte que supone un padre como Atticus Finch.

En todos los géneros y en incontables cantidades, existen películas donde la figura del progenitor resulta imprescindible para definir la fuerza del conjunto: buenos y malos, tradicionales y modernos, en blanco y negro y en color, animados y en live action. Pero la simbiosis más indisoluble que hasta ahora he sentido entre una figura paterna y el entorno filmado a su alrededor pertenece a Matar a un ruiseñor. Algo hay en el film de Mulligan que me integra a la masa cinéfila de la primera hora, a los espectadores conmovidos y responsables de su culto inmediato, y que me hace ponderarlo como exponente imprescindible en esta temática, por encima incluso de obras que prefiero o encuentro aún más estimulantes.

El Atticus Finch interpretado por Peck es la causa mayor de dicha abstracción, más allá del excelente guión. Lo acabamos viendo como sus hijos a él, y lo llevamos casi por la fuerza a nuestras vidas. De algún modo, por estar a su altura o por no estar, por parecerse a él o diferir demasiado, el reflejo de nuestros padres de carne y hueso está en ese modelo ataviado de abogado sureño, noble y humilde, digno y sensato.

Con esta película, el director Robert Mulligan logra un hito de humanismo en el cine.

Quizá por eso le elija a él, y no a otro, entre tantos retratos hermosos e intensos de las relaciones paterno-filiales que se han rodado, como El chico (1921, Charles Chaplin), Tarzán en Nueva York (1941, Richard Thorpe), Ladrones de bicicletas (1948, Vittorio De Sica), Río sin retorno (1953, Otto Preminger), Moonfleet (1955, Fritz Lang), Sonrisas y lágrimas (1965, Robert Wise), Kramer contra Kramer (1979, Robert Benton), Harry e hijo (1984, Paul Newman), Hook (1991, Steven Spielberg), El rey león (1994, Tim Allen y Rob Minkoff), La vida es bella (1997, Roberto Benigni), Buscando a Nemo (2003, Andrew Stanton) o El gran pez (2003, Tim Burton), por envidiable que me parezca tener como padre a cualquiera de ellos. El señor Finch se las arregla sin grandes esfuerzos, sin trasladar a sus hijos a fantásticos mundos imaginarios ni intervenir heroicamente en sus aprietos como un deus ex machina.

Lea también: El Cinematógrafo: Monsieur Poirot, según Branagh

Hay momentos de suspense vividos por los pequeños, Jem (Mary Badham) y Scout (Phillip Alford), realmente terribles, prolongados y tensos, conseguidos con ayuda de excelentes sombras expresionistas desde la dirección de fotografía a cargo de Russell Harlan, en que deseamos la aparición salvadora del siempre íntegro Gregory Peck que tenemos en la cabeza. No siempre sucede en el instante deseado, los niños en esta historia cuentan con bastante libertad para meterse en líos no siempre detallados en conversación disciplinada con su padre; pero la escena del juicio, con las muestras de respeto ofrecidas al valiente jurista por los espectadores negros que se ponen en pie y la evidente admiración que despierta lo presenciado en ambos hermanos, basta para compensar las ausencias en pasajes de peligro: Atticus les acaba de dejar un ejemplo de entereza para toda la película, para toda la vida.

La infancia de Scout y Jem estará marcada por las valiosas enseñanzas de un padre como Atticus Finch.

La forma que encierra Matar a un ruiseñor de entender la paternidad, como concepto sobre el cual se orbita en función de una trama que constituye una visión del mundo real y del alcanzable, es tan profunda y emotiva que tienta a centrarse en ella como principal valor de la obra, y sería muy injusto.

Sucede de modo similar con el componente de denuncia antirracista alrededor de Tom Robinson (Brock Peters), en mi criterio un conflicto menos importante en la película que el representado por el personaje de Robert Duvall, esa especie de Frankenstein adaptado a la gente, que se pasea de noche por el pueblo desolado y deja pistas de su presencia a los infantes.

Ante todo, esta es una lección sobre la aceptación al diferente, la empatía, los monstruos de verdad y los que no lo son tanto, los códigos que vale la pena transmitir de generación en generación, y sobre esa dignidad que se fomenta desde que se aprende a no dar muerte a un ruiseñor cuando se juega a cazar en el bosque con 13 o 14 años y que se solidifica cuando, de pie ante un jurado o educando con la brisa nocturna en una mecedora, se defiende la verdad. Cuando se da el ejemplo, desde la hora de desayunar hasta la de dormir tras la lectura nocturna.

Un cuento de hadas sin hadas, visto desde la comprensión absoluta, desde la traslucidez de un realizador atento a sus personajes y a lo que sienten, con el suficiente tacto para no premeditar reacciones burdamente ni influir en lo que acabaremos sintiendo los de este lado. Mulligan tendrá joyas más o menos olvidadas y no contará quizá con el prestigio de humanistas tan renombrados como Ford o Capra, pero en apenas un par de horas que fluyen tan ligeras como el recuerdo de nuestra niñez, a través de la voz de Finch, la música de Bernstein, la fotografía de Harlan, la historia de Harper Lee y el guión de Foote, hace del cine un padre tan bueno como el mejor.